|

自2月底以來,俄羅斯入侵烏克蘭已造成超過560萬難民流落歐洲各地。其中包括奧萊娜‧莫爾洪(Olena Morhun),她帶著三個孩子逃到波蘭的普瓦維(Puławy)。在那裡,他們受到克莉斯蒂娜‧維爾欽斯卡-切米加(Krystyna Wilczyńska-Ciemięga)的歡迎,她是許多向難民開放家園的扶輪社員之一。這是他們親口所說的故事。 |

2022年2月24日,俄羅斯入侵烏克蘭。其第22軍團向扎波羅熱的核電站推進,扎波羅熱是烏克蘭東南部第聶伯河上的城市,是莫爾洪的故鄉。

奧萊娜‧莫洪,一名藥劑師

我發現戰爭已在晚上開始。我丈夫叫醒了我,說烏克蘭遭到炮火襲擊,俄羅斯軍隊越過了烏克蘭邊境。他告訴我,他不希望我在戰爭期間留在烏克蘭。他想讓我們遠離扎波羅熱,遠離烏克蘭東部。我們就是在那時開始討論我們可以去哪裡,以及如何去。

艾麗莎‧莫爾洪,奧萊娜的孩子之一

在戰爭開始前一天,我去拜訪我的朋友,並在她家過夜。早上時間,大約6點左右,她把我叫醒。我仍然很睏。她告訴我,「烏克蘭打戰了。」這一切對我來說似乎很奇怪。起初,我甚至不理解有何道理要打這場戰。過了一陣子,我才有時間思考這一切。當我讀新聞時,我才開始理解所有那些正在發生的事情。我很難理解,正常生活竟然瞬間被摧毀。

2月27日,奧萊娜‧莫爾洪帶著女兒艾麗莎和索菲亞(Sofiia),以及她的兒子維塔利伊(Vitalii),他被親切稱為維塔利克,離開了扎波羅熱。

奧萊娜:我們乘坐扎波羅熱-利沃夫疏散列車離開扎波羅熱。我們原本打算留在烏克蘭西部,但當我們下火車開始與利沃夫人交談時,他們勸我們打消念頭。他們的城市也遭到炮擊。事實證明,我們以為安全的地方根本不安全。整個烏克蘭都有危險。志工中心的一個女孩和我坐了下來,我們聊了大半夜。她幫助我做了去波蘭,而不是留在烏克蘭,的決定。我永遠不會忘記那個女孩。

艾麗莎:當我們越過波蘭邊境時,我們不知道我們最終會落腳何處,也不知道我們會在這裡做什麼。我們沒有明確的計畫。根本沒有計畫可言。我們盡量往好的想。我們徒步越過邊境,最後到達一個分發中心。志工們幫了我們。他們找到了想要協助將烏克蘭難民收留在家的人。

經過4天、700多英里的旅程,莫爾洪一家到達波蘭的普瓦維,普瓦維扶輪社社員克莉絲蒂娜‧維爾欽斯卡-切米加(Wilczyńska-Ciemięga)與她的兒子格雷澤西奧(Grzesio)和她媳婦韋羅尼卡‧科瓦爾斯卡(Weronika Kowalska)一起住在這裡。(除了莫爾洪家之外,維爾欽斯卡-切米加還向另外兩個來自扎波羅熱的人烏爾扎娜‧沙基羅瓦(Ulzana Shakirova)和她的兒子泰莫爾(Tymur)敞開了家門。

克莉絲蒂娜‧維爾欽斯卡-切米加

那天我們一直等到午夜,又過了好幾個午夜,他們還是沒有到。

艾麗莎:維塔利克於旅途中在車裡睡著了,等到要叫醒他的時候,他很不高興。他哭了。疏散他國這件事對他來說壓力很大。

克莉絲蒂娜:他們完全筋疲力盡,尤其是孩子們。我甚至無法形容它。他們實在疲憊不堪,這在我們簡短的談話中變得很明顯。他們不想說話。他們從扎波羅熱到利沃夫就坐了一天多的火車。然後,搭車到波蘭邊境的各種障礙很花時間而且耗去他們剩餘的力氣。所以,他們只想睡、睡、再多睡一點。

上左:在維塔利克‧莫爾洪在旁觀看下,泰莫爾‧沙基羅瓦(Tymur Shakirov)正在與波蘭扶輪社員克莉斯蒂娜‧維爾欽斯卡-切米加讀一本書,後者在家收留了兩個烏克蘭難民家庭。「這兩個男孩非常自然地在一起玩,」蘇黎世的高級行銷和社交媒體策略師金‧維德立克(Kim Widlicki)說,他是扶輪三人訪談團隊的一員。「在我們看來,這兩個男生已經認識多年了。他們之間的關係非常好,就像所有全家團圓的家庭一樣。左:奧萊娜‧莫爾洪和她的兩個女兒,艾麗莎(左)和索菲亞,以及她的兒子維塔利克。「雖然對於正在上大學的艾麗莎來說,這是一個困難的處境,但她更容易與人保持聯繫、繼續學習、稍微保持正常,」維德立克說。「然而索菲亞卻非常敏感。她有那種藝術家靈魂。」國際扶輪辦事員攝影師莫妮卡‧洛津斯卡補充說:「索菲亞畫素描和油畫。她真的很擅長此道。當你看這張照片時〔右上,索菲亞拿著她為最好的朋友畫的素描〕,你會看到一個微笑的人。但她內心深處可能完全不是那回事。她內斂而沉默寡言。我們在那天拍攝工作結束時私下交談。我握著她的手,在她的手臂上看到了她告訴我的她過去創傷的痕跡。她似乎很傷心。她非常想念她最好的朋友。每個人都被迫分開了,你不知道是否還能再見到他們。

奧萊娜:我們剛到的時候,我以為不會待太久。一兩個星期,也許一個月,我們就可以回家了。我不打算住在波蘭。想到可能在這裡待很長時間,我就無法接受。一個多月後,我開始了解自己不可能這麼快回家,這場戰爭可能持續很長時間。

奧萊娜:我們剛到的時候,我以為不會待太久。一兩個星期,也許一個月,我們就可以回家了。我不打算住在波蘭。想到可能在這裡待很長時間,我就無法接受。一個多月後,我開始了解自己不可能這麼快回家,這場戰爭可能持續很長時間。

克莉斯蒂娜:剛開始時,並沒有接待難民這件事。因為你可以接待某個人三天,而三天之後,有時,你已經受夠了客人。我們知道戰爭會持續很長時間,而且沒有明確的結束日期。從一開始,關係就建立了,就好像我們在這裡是一家人一樣。

奧萊娜:克莉斯蒂娜喜歡孩子。維塔利克對不認識的人很保守,但他馬上接受了她。他甚至擁抱她,他不會對陌生人這樣做。她幫助他做任何事情;她保護他。她現在非常喜歡他。

鏡頭背後

4月26日,由莫妮卡‧洛津斯卡、多蘿塔‧維奇斯拉(Dorota Wcisła,波蘭扶輪Rotary Polska 的主編)和金‧維德立克組成的扶輪團隊與克莉斯蒂娜‧維爾欽斯卡-切米加及其新擴大的家庭一起進行了訪談、拍照和錄製他們在一起的影片。

莫妮卡‧洛津斯卡

(Monika Lozinska),國際扶輪攝影師和攝像師,常駐美國

你不會一走進別人的房子就開始攝影。你必須建立關係,這樣做起事來才能更順暢。每個人都來歡迎我們,我們坐下來喝咖啡和茶,我想我吃了一些餅乾。

金‧維德立克,

國際扶輪資深行銷和社交媒體策略師,常駐瑞士

我們可以看到克莉斯蒂娜是一個非常熱情、非常開放的人。她很有年輕人的精神。她真的很高興參加拍攝。她年輕時經歷了一些事情,波蘭從戰爭〔第二次世界大戰〕到共產主義,中間的大部分時間總是缺少了一些東西。所以她可以對這些家庭正在經歷的事情感同身受。

洛津斯卡:烏克蘭人是一個非常自豪的民族。我這麼說的原因是我是波蘭人,我老爸來自烏克蘭。我們的文化非常相似:你是獨立的。你工作。你希望能夠有所貢獻。住在別人家有多麼困難,我只能用想像的,但他們正在努力去做普通家庭所做的日常活動。

維德立克:當然,奧萊娜的心還在烏克蘭。她努力保持微笑並對一切都敞開心扉,但當你一對一採訪她時,你會發現這並不容易。他們很想回家。

洛津斯卡:奧萊娜在接受採訪時變得非常非常情緒化,開始哭泣。最後我也哭了。我停下攝影機去擁抱她,這是有史以來最長的一次。因為有時人們需要的正是這種人情味。

克莉斯蒂娜:從戰爭爆發的那一刻起,顯然波蘭人不僅應該接受難民而已,而是他們就是要去接受難民。從波蘭人的角度來看,這是一個表現友情的機會。我們想給他們一個由衷的歡迎。我確實有一些記憶影響了我的決定。我仍然記得戰爭(第二次世界大戰)和關於戰爭的故事,大部分是我父母的故事。我們也被從一個地方追到另一個地方。也許那些記憶讓我說,是的,我願意幫忙。但我認為這大致出自我的性格。每個扶輪社員的性格在基本上都傾向施給而非接受。人們問做這樣的事情是什麼感覺,我告訴他們,第一種感覺是快樂,因為人們喜歡給予。

到4月底,莫爾洪家族開始意識到他們不會很快返回烏克蘭,這迫使他們努力為不確定的未來制定計畫。

奧萊娜:我腦海裡都是關於烏克蘭。這就是為什麼這對我來說如此困難。我一直努力告訴我自己現在不是在國內,我必須在這裡建立我的生活。但是我要如何建立生活呢?所以,說我有一些計畫── 我只有一個計畫── 回家。但我明白這個計畫不會很快實現。所以我正在制定一些小計畫:學習波蘭語、找工作等等。

艾麗莎:我對未來的希望,我的夢想?扎波羅熱是我出生的城市,我想回去那裡。我離開了家,不知道一週後還是兩年後才會回去。所以首先,我想回到烏克蘭,回到我的家,然後繼續我的生活。可是,我不知道那件事會不會實現。也許不會很快,也許很多年後,或者永遠不會。在這種情況下,我將不得不在其他地方繼續我的生活。

克莉斯蒂娜:1993年,當普瓦維扶輪社成立時,如果你想成為一名議員或政治家,代表他人行事,你必須有社會積極份子的精神。我們的性格中已經有了這種精神,我們應該為他人的利益而行動,就像扶輪的主要座右銘:超我服務。因此,對於我們所有在普瓦維扶輪社的人來說,這是第二天性。

由製片人Andrew Chudzinski組織的扶輪訪問;資深編輯Geoffrey Johnson編輯而後刊印的採訪。

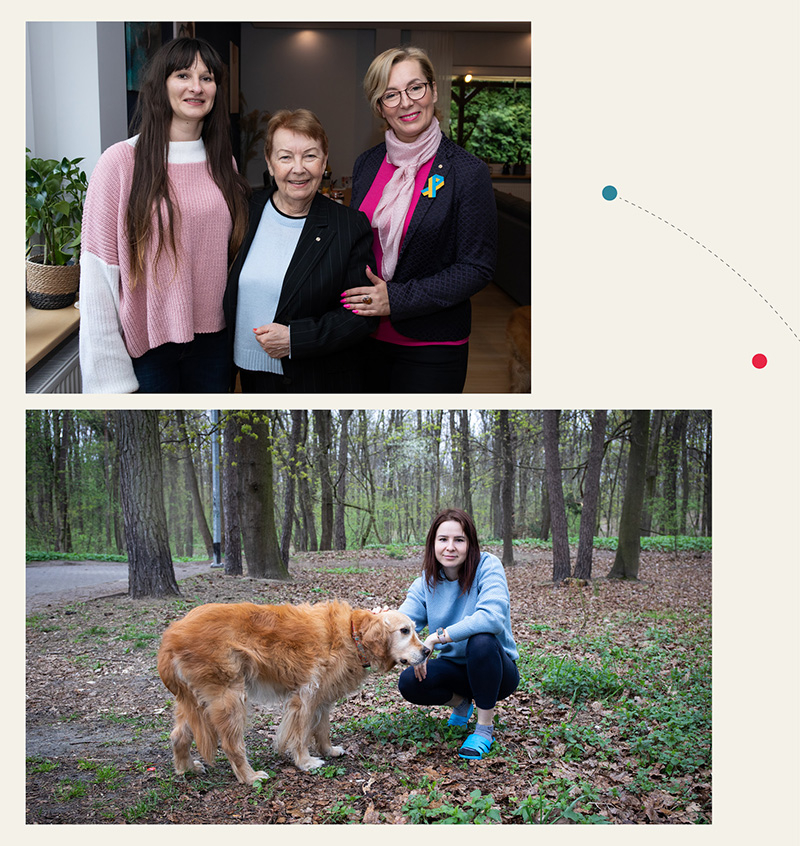

上(左起):韋羅尼卡‧科瓦爾斯卡、克莉斯蒂娜‧維爾欽斯卡-切米加和《波蘭扶輪》主編多羅塔‧維奇斯拉。「克莉斯蒂娜所在地區的所有扶輪社員可能都知道她這個人,」維奇斯拉說。她是一個溫暖、友好和善良的人,會與任何需要協助的人共享自己的東西。當我在與扶輪社員的會議上提到我要去拜訪克莉斯蒂娜時,他們都請我代致歡迎之意。所以我給她帶來了很多來自盧布林和扎莫希奇的扶輪社員的熱情歡迎。她家有很好的家庭氛圍。媽媽們和孩子們彼此像就像一家人,就好像他們已經在一起生活了很長時間一樣。韋羅尼卡教他們波蘭語,而且早上開車送孩子們去上學。他們共同分擔清潔工作、洗衣和烹飪,並達成協議,沒有任何問題,就像一個美好而幸福的家庭。」下:烏爾扎娜‧沙基羅瓦在公園裡與維爾欽斯卡-切米加的狗一起散步時,暫歇一下。「看看看這隻狗!」,洛津斯卡驚歎道。「這是克莉斯蒂娜的狗!很可愛,對吧?烏爾扎納被允許帶他。照片裡沒有狗皮帶,因為他聽她的話。當她在公園裡叫他時,他會來到她身邊。如果狗能夠像這樣接受你,這就很不簡單。動物根本不會輕易地信任任何人。這件事告訴你,他們在這個家的情況。狗就像,是的,我要去散步,而不是和我的主人一起散步。我要和這個人,另一個主人,一起去散步。她是我的朋友。人們注意到的就是這樣的小事。」