1896年日本領臺之後,即積極展開臺灣之產業調查,並收集各類資料做為制定臺灣經濟政策的藍本。臺灣總督府為此特別設置了科學實驗機構,並延攬幾位日本專家學者來臺規劃,金平亮三(Kanehira Ryozo)就是在這個契機之下來到了臺灣。

1896年日本領臺之後,即積極展開臺灣之產業調查,並收集各類資料做為制定臺灣經濟政策的藍本。臺灣總督府為此特別設置了科學實驗機構,並延攬幾位日本專家學者來臺規劃,金平亮三(Kanehira Ryozo)就是在這個契機之下來到了臺灣。 1905年,臺灣總督府率先開啟植物調查的工作,此後即由苗圃、林業試驗場、中央研究所林業部及臺北帝大農學部等機構接手,持續進行調查任務。當時金平亮三即為主導林業調查的重要成員。

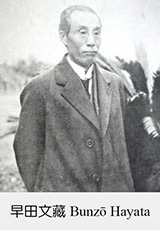

金平亮三(1882-1948年),出生於日本岡山縣,是一位森林學家,曾任臺灣總督府中央研究所林業部部長,九州帝國大學農學部教授,為台灣森林的經濟產業與研究奠下基礎。

金平亮三於1907年自東京帝國大學農科畢業後,即自費遠渡美、英、法、德、瑞、奧等國考察,展開其林學研究的旅程。

1909年,金平亮三奉派赴臺擔任臺灣總督府技師。1911年,總督府民政部殖產局成立「林業試驗場」,金平奉派擔任試驗場主事。當時日本人尚未深入瞭解臺灣林木的知識,因此他向畢業於農事試驗場農事講習所的新莊街助役林學周收集了一些相關的資料,開始進行臺灣林木的研究。

1909年,金平亮三奉派赴臺擔任臺灣總督府技師。1911年,總督府民政部殖產局成立「林業試驗場」,金平奉派擔任試驗場主事。當時日本人尚未深入瞭解臺灣林木的知識,因此他向畢業於農事試驗場農事講習所的新莊街助役林學周收集了一些相關的資料,開始進行臺灣林木的研究。  1910年代初期,金平亮三指導日本植物學家佐佐木舜一進行臺灣植物的調查研究、標本採集以及藥用植物的長期調查,收集範圍涵蓋全臺及澎湖群島,並將調查成果出版「綱要臺灣民間藥用植物誌」著作,係民間藥用植物系統研究之先河。佐佐木舜一在臺灣三十餘年,其採集的標本數量之多無出其右者。

1910年代初期,金平亮三指導日本植物學家佐佐木舜一進行臺灣植物的調查研究、標本採集以及藥用植物的長期調查,收集範圍涵蓋全臺及澎湖群島,並將調查成果出版「綱要臺灣民間藥用植物誌」著作,係民間藥用植物系統研究之先河。佐佐木舜一在臺灣三十餘年,其採集的標本數量之多無出其右者。1912年,金平亮三出席臺灣博物學會的例會,在聆聽早田文藏之「臺灣植物調查之必要、沿革及植物區系」的演講之後,其研究方向也受到其影響。翌年,他奉臺灣總督府指派以林務課兼理林業試驗場之任務,擔任林木產物利用及繁殖試驗

調查之林業試驗場職務。這段期間他指導的試驗包括連續三回奎寧栽培試驗、持續二回的臺灣產木材強弱試驗、臺灣產移植柚木材之強弱試驗、臺灣產針葉樹之樹脂溝配列、臺灣產林木之燐寸軸木試作及其材質試驗、木麻黃菌根接種試驗等等。

調查之林業試驗場職務。這段期間他指導的試驗包括連續三回奎寧栽培試驗、持續二回的臺灣產木材強弱試驗、臺灣產移植柚木材之強弱試驗、臺灣產針葉樹之樹脂溝配列、臺灣產林木之燐寸軸木試作及其材質試驗、木麻黃菌根接種試驗等等。1913年4月,金平亮三奉派赴南洋爪哇、婆羅洲、菲律賓、香港及華南等地考察90天,進行橡膠、椰子之栽培作業及貿易的調查,同時也採購一些熱帶植物的苗種回國。返臺後他以考察的成果撰寫「南洋諸島視察復命書」,做為考察報告書。

1914年,臺灣總督府再度以南支那、南洋施設費等名義編列預算,指派金平亮三搭日本海軍艦艇前往馬里亞納群島、馬紹爾群島、加羅林群島等進行為期四個月的森林地質及產業調查。

1902至1923年之間,美國農業部指派菲律賓植物學家埃爾默‧德魯‧梅林(Elmer Drew Merrill)來台考察。當時在林業試驗場任職的金平亮三,便經常與其接觸,互相研討在臺灣本島及鄰近島嶼所採集的植物標本是否為新種。此後金平亮三即發表了約二十種的新植物的物種。

1902至1923年之間,美國農業部指派菲律賓植物學家埃爾默‧德魯‧梅林(Elmer Drew Merrill)來台考察。當時在林業試驗場任職的金平亮三,便經常與其接觸,互相研討在臺灣本島及鄰近島嶼所採集的植物標本是否為新種。此後金平亮三即發表了約二十種的新植物的物種。日本領台初期臺灣的瘧疾流行嚴重,1912年8月至1914年7月間,金平亮三首先從爪哇引進奎寧的種子,又央請正在印尼的東京帝大的農科學生,從爪哇攜帶66棵奎寧苗株移植到大學演習林(今臺大實驗林區),此後奎寧的栽培試驗即成為金平亮三首要的研究工作。

1917年底,日本政府批准英國人威爾遜到遠東做東洋植物調查的申請,同時也知會臺灣總督府提供資料予以協助,俾能盡速完成臺灣山林的調查工作,亦可藉此向世界展現總督府管理林業的成果。

1917年底,日本政府批准英國人威爾遜到遠東做東洋植物調查的申請,同時也知會臺灣總督府提供資料予以協助,俾能盡速完成臺灣山林的調查工作,亦可藉此向世界展現總督府管理林業的成果。1918年考察的終點站到達了臺灣,這是威爾遜在四次東亞之旅中第一次踏上臺灣島。他抵臺之後即由金平亮三與其助手佐佐木舜一在數十名警察與原住民挑夫的協助下,展開為期六個月的臺灣山林探險。他們一行深入蠻荒的山林中調查臺灣森林的樹種。在半年之內他們已經環繞了臺灣一周,包括走訪奇萊山區,參觀阿里山、八仙山與太平山三大林場,甚至還登上玉山頂峰,採集了很多不同的針葉樹種子與超過萬份的植物標本。

佐佐木舜一也是日本的植物學者,他在臺灣三十餘年,致力於臺灣植物的調查研究及標本採集,是標本採集數量最豐富的日本學者。

1920年12月,金平亮三獲得林學博士學位。

1921年原有的「台北苗圃」改稱為「台北植物園」。是年,日人統合全台試驗機構成立「中央研究所」,並將林業試驗場改隸「中央研究所林業部」,成為中央研究所四大研究部門之一。

金平亮三除了負責行政事務與研究工作之外,亦在臺灣總督府高等農林學校擔任講師,臺灣高農改為臺北高農後,他仍然以在外研究員的身分擔任臺北高農的講師,講授熱帶林業。

金平亮三除了負責行政事務與研究工作之外,亦在臺灣總督府高等農林學校擔任講師,臺灣高農改為臺北高農後,他仍然以在外研究員的身分擔任臺北高農的講師,講授熱帶林業。1921年8月,金平亮三再度奉命前往南洋調查熱帶植物。他先抵達可倫坡,然後以六個月的期間考察錫蘭、印度、緬甸、荷屬東印度、爪哇島、馬來半島,直到1922年初才回到臺灣。他在南洋各地總計採集了2,321種植物,製作標本達10,000件以上。回臺後的10月他受邀在總督府總務長官的官邸演講「熱帶林業觀」。

1923年,金平亮三引進原產亞馬遜熱帶雨林的單子紅豆樹,種植在台北植物園、高雄六龜扇平工作站及嘉義公園工作站(今嘉義植物園)三處,可惜直到2014年,全臺僅存種植於嘉義樹木園的一株。

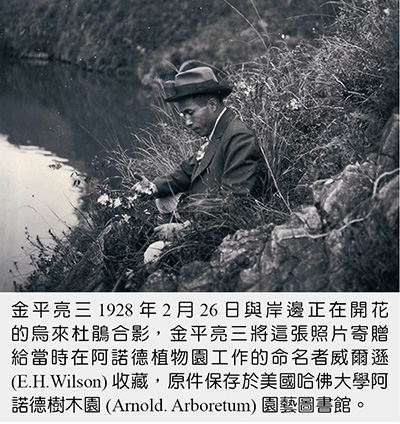

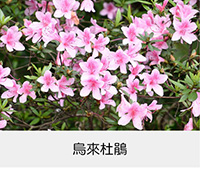

金平亮三在臺灣的廿多年之間,除研究植物外,亦充實了林業部標本館的收藏。當時以他為名的臺灣植物有金平芒、金平氏杜鵑(烏來杜鵑),而由他命名的植物則有菱形奴草等。此外他還經常在「臺灣山林會報」撰文呼籲建立台灣國家公園,以保護天然環境。

1927年10月,九州帝國大學致函臺灣總督府,請調金平亮三返日任教,因此他就在1928年春天束裝返回日本,總督府特以「事務格別勉勵」特別獎賞1,000圓禮金。

1927年10月,九州帝國大學致函臺灣總督府,請調金平亮三返日任教,因此他就在1928年春天束裝返回日本,總督府特以「事務格別勉勵」特別獎賞1,000圓禮金。 1929年至1932年期間,金平亮三受南洋廳委託進行南洋林業調查,每年出訪南洋一次,前後來回南洋群島做了四次的植物考察。

1932年4月,金平亮三在林學會春季大會上,以「臺灣森林樹木の地理的分布」為題做演講,其講辭內容分別收錄於「林學會雜誌」及「臺灣樹木誌」。

1933年及1935年,他又兩度來臺進行考察研究工作。

1933年及1935年,他又兩度來臺進行考察研究工作。  他在臺期間先後擔任臺灣林業試驗場場長並兼任台北植物園園長,也是中央研究所林業部的首任部長。他以一位優秀的研究者,對臺灣的林業付出卓越的貢獻,因此被林學界譽為臺灣林業史上之「凌霄大樹」。

他在臺期間先後擔任臺灣林業試驗場場長並兼任台北植物園園長,也是中央研究所林業部的首任部長。他以一位優秀的研究者,對臺灣的林業付出卓越的貢獻,因此被林學界譽為臺灣林業史上之「凌霄大樹」。1936年,他於擔任九州帝國大學農學教授時,日本農學會以「南洋群島植物誌」的卓越學術成就,頒贈「日本農學賞」;同年,東京帝國大學農學會亦頒予「農學會賞」。1937年,帝國學士院頒贈「日本學士院獎」。此時他在農學上的學術地位達到了最高峰。

1948年11月27日逝世。

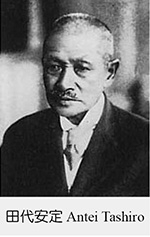

2003年9月,台北植物園舉辦「名人植樹活動」,特別安排曾任園長的金平亮三及早田文藏、田代安定等三位學者的後裔在園內植樹,以紀念他們研究臺灣植物的偉大貢獻。