現在已屆70-80歲高齡的我們,應該還留有我們年輕時的記憶,在那個資訊不發達,又沒有筆電、手機的年代,我們是如何度過年少輕狂的青春時期,這些都是值得我們回味的記憶。

現在已屆70-80歲高齡的我們,應該還留有我們年輕時的記憶,在那個資訊不發達,又沒有筆電、手機的年代,我們是如何度過年少輕狂的青春時期,這些都是值得我們回味的記憶。回首半世紀前的那個時代,有些人說是「大時代」,其實是個飄搖不定的年代,黑白電視機剛出爐,我們最快樂的娛樂除了看電視,就是每逢假日與同學們結伴旅遊,所謂「旅遊」也只不過是騎著腳踏車在台北近郊遊蕩,當時只要擁有一台進口的飛利普腳踏車就非常拉風。但是我們若要到較遠的地方旅遊,還是得搭公車或火車。因此我們旅遊的集合地點大都在台北車站或周邊的公路局車站。不管是那個車站總是擠滿了人潮,販賣便當、香菸、飲料的流動攤販穿梭在人群中叫賣,雖然有些雜亂,但是仍然亂中有序,沒有人抱怨,這就是當時台灣的民間文化。

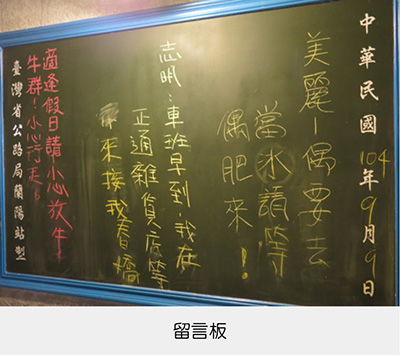

在車站或某些公共場所,總是會掛著一塊「留言板」,上面經常會有些留言,大概都是留給失約遲到的朋友,譬如「我先出發在○○地方會合」,這是滿正常的留言;但是有些卻充滿了惆悵,譬如「久候未遇,後會有期」、「我去當兵了,有緣再會」等等,這些都可能是留給無緣的人。而較為傷感的留言,莫非是在候車室準備入營當兵的年輕朋友,他們期待自己的心上人能夠到火車站送行並獻上祝福,但是等到快發車了,卻仍然不見人影,只好在留言板上寫下自己的感受,我想他們一定抱著遺憾的心情入營服役。

在車站或某些公共場所,總是會掛著一塊「留言板」,上面經常會有些留言,大概都是留給失約遲到的朋友,譬如「我先出發在○○地方會合」,這是滿正常的留言;但是有些卻充滿了惆悵,譬如「久候未遇,後會有期」、「我去當兵了,有緣再會」等等,這些都可能是留給無緣的人。而較為傷感的留言,莫非是在候車室準備入營當兵的年輕朋友,他們期待自己的心上人能夠到火車站送行並獻上祝福,但是等到快發車了,卻仍然不見人影,只好在留言板上寫下自己的感受,我想他們一定抱著遺憾的心情入營服役。留言板上所留下的字字句句,是否能夠傳達到對方也是個未知數,它永遠是一個無法預測的未來,直到車站的站務人員將它抹去,這些文字的期待才宣告終結。

一塊黑板、幾支粉筆所構成的留言板組合,在那個時代不但是傳達訊息的平台,而且在「留言板」上所留下的文字,可能成為久別重逢的契機,可能是締結良緣的鵲橋,也可能是化解恩怨的觸媒,總之「留言板」曾經扮演過很多不同的角色,而每種角色都顯示了不同年代的社會脈動。

在時代的變遷之下,車站或公共場所之「留言板」的功能也逐漸式微,後來淪為廣告的看板,貼上了工廠招募員工、旅館住宿、職業介紹所等的招商廣告,也成為政令宣導的告示板,張貼著「匪諜就在你身旁」、「保密防諜,人人有責」等等現在看來覺得很可笑的標語。除了這些政治八股的文宣之外,甚至也貼上了逮捕通緝犯的告示。

在時代的變遷之下,車站或公共場所之「留言板」的功能也逐漸式微,後來淪為廣告的看板,貼上了工廠招募員工、旅館住宿、職業介紹所等的招商廣告,也成為政令宣導的告示板,張貼著「匪諜就在你身旁」、「保密防諜,人人有責」等等現在看來覺得很可笑的標語。除了這些政治八股的文宣之外,甚至也貼上了逮捕通緝犯的告示。在時代的變遷之下,「留言板」的功能更為多元,包括家庭用的小型留言板寫著:「妹妹,媽有事出去了,妳放學後將冰箱裡的包子放在微波爐裡熱一下就可以吃了」,然後媽媽就到張媽媽家打牌去了。

總而言之,「留言板」扮演Messenger的角色非常稱職,假如沒有人為的干擾,它永遠盡忠職守的搭起媒合的橋梁,肩負傳聲筒的任務。