烏干達咖啡緣

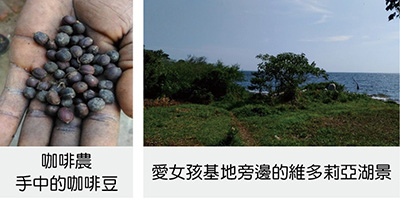

2019年某天的下午,我在「愛女孩國際關懷協會Love Binti」設於鄉間的技術培訓基地,在濃密的林木與農作小路上散步時,與一位認識的農夫交談(一般受過教育的烏干達人都會英語)。他對我說:「胡教授,你們台灣人很會賺錢(我有點扭捏,不是只有錢啦!),你可不可以教我們跟台灣人一樣會賺錢(我的頭猛然抬高,對,這才是台灣人── 助人!)」。

就這樣的一個機緣,我看到一把完全不像正統咖啡的黑豆。

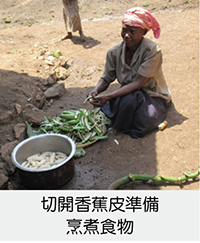

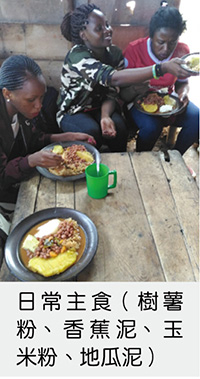

烏干達農家在有限的田園中,優先種植香蕉(烹飪用)、玉米、樹薯或地瓜,日常可以摘食的澱粉類食物,用自家農產餵飽家人。閒餘土地再種植其他經濟作物,咖啡是林下植物也不需要照顧,當他們聽說外國人「食用」咖啡,可以用咖啡賺錢時,便試著種了一些。

烏干達農家在有限的田園中,優先種植香蕉(烹飪用)、玉米、樹薯或地瓜,日常可以摘食的澱粉類食物,用自家農產餵飽家人。閒餘土地再種植其他經濟作物,咖啡是林下植物也不需要照顧,當他們聽說外國人「食用」咖啡,可以用咖啡賺錢時,便試著種了一些。可是,因為地處偏遠交通不便,沒有咖啡商收購,也就無法學到該如何處理咖啡果,更別說咖啡是怎樣食用。只知道要曬乾才能食用,所以,這隻大手中的黑豆就這樣出現。

我告訴他,我很願意幫助你們做出合於標準的咖啡,但是我會先邀請專家來教你們整個製作生豆的過程,再來你們要有足夠的農友生產足量咖啡夠我在台銷售(在地銷售是不可能的),他說晚上就可以約十餘個咖啡農來跟我談。

我告訴他,我很願意幫助你們做出合於標準的咖啡,但是我會先邀請專家來教你們整個製作生豆的過程,再來你們要有足夠的農友生產足量咖啡夠我在台銷售(在地銷售是不可能的),他說晚上就可以約十餘個咖啡農來跟我談。就這樣,我與農民們有了「咖啡的約定」。

承諾的實踐

台灣的咖啡市場高度競爭,充斥了各個國家廉價,甚至不知來源的咖啡豆,即使非洲豆有衣索匹亞、肯亞豆,卻對咖啡出口國的烏干達豆極為陌生。

陌生,有時反而是建立新形象的機會。

我計畫先(2020年尾)從咖啡商進口高品質豆子,在台灣試著建立烏干達品牌(黑色力量),走中價位的平實路線,以培力烏干達農友的理念,行銷農民的勤奮與善良。

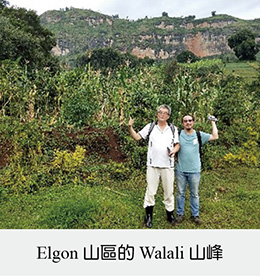

2022年,我確定黑色力量已經有了基本上的市場地位,開始進入烏干達真正的咖啡產區(Elgon山區),尋找在地的咖啡合作組織,一方面更貼近農民,將採購金額更公平的讓價農民,一方面希望讓在地組織扶助與我約定農民的技術。

2022年,我確定黑色力量已經有了基本上的市場地位,開始進入烏干達真正的咖啡產區(Elgon山區),尋找在地的咖啡合作組織,一方面更貼近農民,將採購金額更公平的讓價農民,一方面希望讓在地組織扶助與我約定農民的技術。走入咖啡源頭

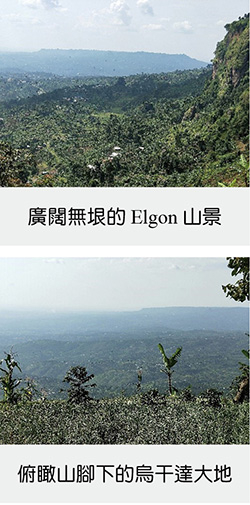

Elgon山區為烏干達與肯亞兩國分別擁有,因為地理條件與優質黑土,一向是世界知名咖啡產區,歐洲是他主要出口國,因為是內陸國,出口管道受限,許多優質咖啡被肯亞與伊索匹亞商人收購,用他們國家的名義銷售出口。

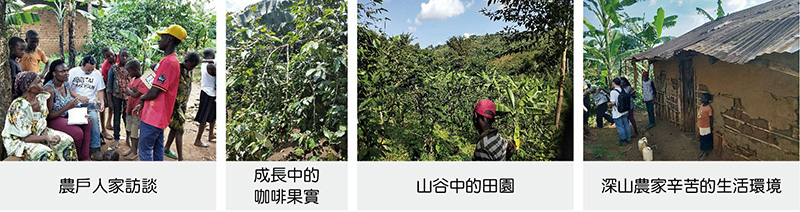

為了更接近咖啡生產農,將採購價格更大比例的讓給農民(公平貿易),在「愛女孩」的協助下,與台灣生豆專家特意來到山區,尋訪第一線的咖啡豆生產線,我們要為台灣消費者找到特定產區的咖啡源頭。

為了更接近咖啡生產農,將採購價格更大比例的讓給農民(公平貿易),在「愛女孩」的協助下,與台灣生豆專家特意來到山區,尋訪第一線的咖啡豆生產線,我們要為台灣消費者找到特定產區的咖啡源頭。甚至在當地人翻譯幫助下,拜訪了山區農戶的家與田。

簡陋家屋、泥濘土地、曲折狹窄小路隨山形上下蜿蜒、赤腳小孩用泥土包裹著腳、簡單飲食與藍縷衣褲,是這兒(尤其愈深山之處)的生活標誌,我不宜斷言農民的生活品質如何,但是我肯

定,有愈多的餘田種植咖啡,離山區對外泥土道路愈近,加入生產合作組織的農民,咖啡收入對他們的生活改善有很大的幫助。

定,有愈多的餘田種植咖啡,離山區對外泥土道路愈近,加入生產合作組織的農民,咖啡收入對他們的生活改善有很大的幫助。隨著資訊增加,加上機緣的幫助,走訪的路途愈來愈深入,甚至踏上遠遠就可以看到雄偉俊秀的Walali山頭,站在山巔俯瞰眼下烏干達大地,山是如此的無私廣大,遍地的農樹綠產是如此的善良饋養,濕潤清新空氣也如慈母般灑下撫慰;此刻,我真正的暫時拋卻農家景象在心頭的困擾。

人世間的事,有反差── 悠閒享用咖啡產自貧困農家之手,有逆理── 大量銷售的名牌咖啡離農家命運更遠,有不解── 為何要披著別人品牌才賣得出去,也有驚喜── 第一線農民的友善期盼與真實故事。

咖啡成熟時,我會再歸來

離去時,已確認購買對象與令人喜悅的咖啡品質,十月時節才是咖啡正式量產時候,與我自己在花蓮瑞穗舞鶴村的咖啡園情況相同,我與生豆專家陳先生相約,屆時再來農家作客,體驗也確認他們的咖啡過程。

喝一杯咖啡,有咖啡農的景象與努力的故事,回應來自最優美肥沃的咖啡樹林的呼喚。