在那陰鬱的2015年12月,很難說誰的失落感比較重。是那些美洲原住民部落嗎?他們的族人眼睜睜看著這條神聖的水道遭受又一次、或許是致命的打擊,還是那些與他們並肩奮鬥的人 —— 環保人士及科學家、社區規劃者及行動者、政府公園及自然資源管理單位的公務人員?抑或是那些關心環境的企業領袖?他們與其他所有人一樣,曾夢想讓這條長達263英里(約423公里)的克拉馬斯河(Klamath River),能夠再次潔淨無阻地流經奧勒岡州及加州,最終匯入太平洋。

在那陰鬱的2015年12月,很難說誰的失落感比較重。是那些美洲原住民部落嗎?他們的族人眼睜睜看著這條神聖的水道遭受又一次、或許是致命的打擊,還是那些與他們並肩奮鬥的人 —— 環保人士及科學家、社區規劃者及行動者、政府公園及自然資源管理單位的公務人員?抑或是那些關心環境的企業領袖?他們與其他所有人一樣,曾夢想讓這條長達263英里(約423公里)的克拉馬斯河(Klamath River),能夠再次潔淨無阻地流經奧勒岡州及加州,最終匯入太平洋。或者,這些絕望及遺憾的程度根本無從衡量。但這真的重要嗎?因為,歷經多年努力,為移除克拉馬斯河上4座水力發電大壩 —— 這些大壩曾在土地上留下傷痕,幾乎摧毀原生鮭魚群,並引發了激烈的爭論 —— 人們所付出的一切努力最終還是在勝利在望時化為烏有。美國國會沒有通過相關立法來推行克拉馬斯河流域一系列復育協議,這徹底粉碎了拆除大壩這個看似不可能實現的夢想。這些協議,儘管精心規劃,如今已形同「一潭死水」,而這個比喻,正好呈現所面臨的困境。

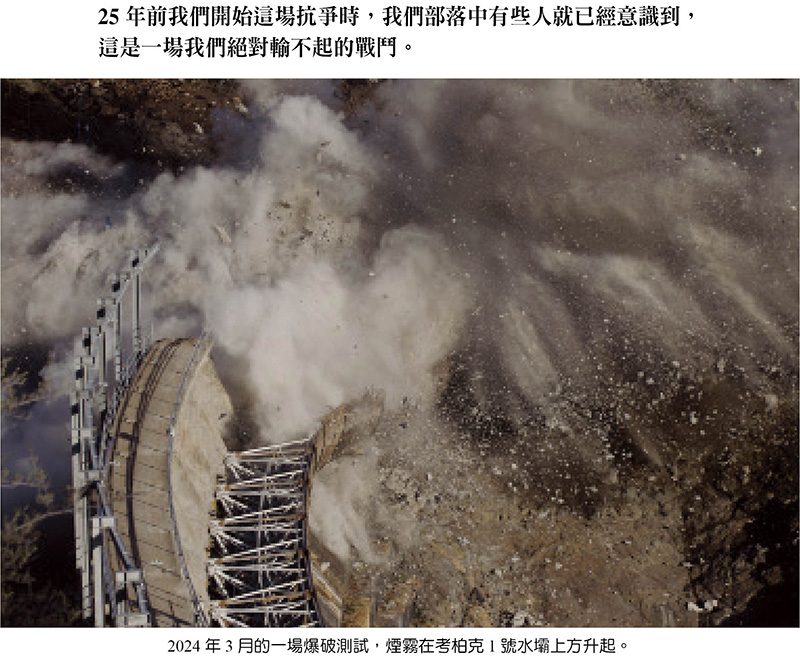

里夫‧希爾曼(Leaf Hillman)說:「25年前我們開始這場抗爭時,我們部落中有些人就已經意識到,這是一場我們絕對輸不起的戰鬥。我們知道,如果這些大壩的使用執照再延長50年,一切便都完了。鮭魚及克拉馬斯河都注定毀滅,而這也意味著居住在克拉馬斯河流域的部落也面臨滅絕之災。」

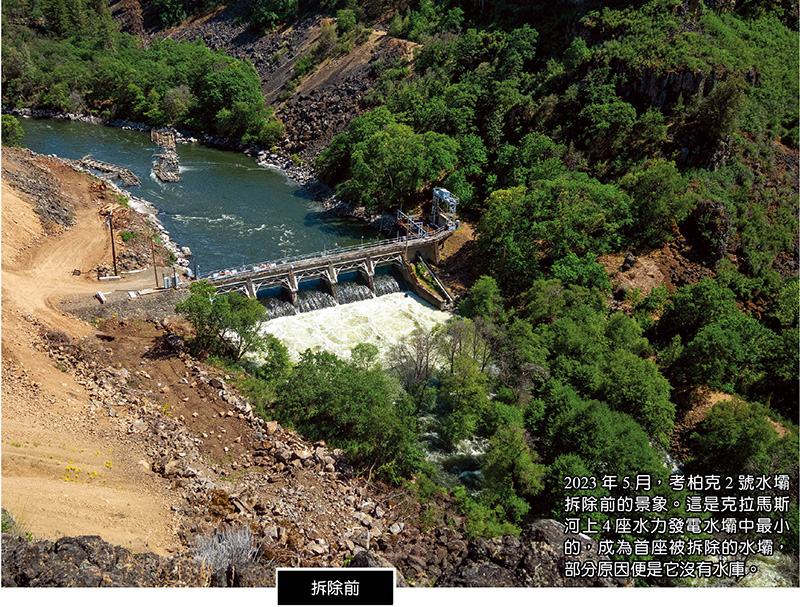

希爾曼曾任卡魯克族議會(Karuk Tribal Council)副主席,以及卡魯克自然資源部(Karuk Department of Natural Resources)的主管,他在推動克拉馬斯河4座大壩 ―― 博伊爾(J.C. Boyle)、考柏克1號(Copco No. 1)、考柏克2號(Copco No. 2)以及鐵門(Iron Gate) ―― 拆除協議的過程中發揮了重要作用。他出生並成長於卡魯克族的傳統領土,他深知這些大壩對於數百年來沿著克拉馬斯河生活的族人所造成的災難性影響。希爾曼提到,其中一個部落的族人「被強行驅離他們的土地,而那些土地隨後被水淹沒了整整100年。那些地方曾經是舉行儀式的聖地,是村落的中心。結果,他們的人民、語言、習俗、文化,甚至是信仰,都幾乎被摧毀了。」

推動簽訂協議的另一位舉足輕重的人物吉姆‧魯特(Jim Root),在協議無法落實後,也產生由衷的挫敗感。他說:「當時有一段時間真的讓人絕望。我們投入許多心力才讓大約45個不同的利害關係者達成共識。這實在太慘了。」

|

|

穿著牛仔褲、牛仔靴,戴著金屬框眼鏡的魯特,給人的印象是說話不疾不徐,性格溫和內斂,有一種與生俱來、讓人感到自在的能力。他出席的第一場國際扶輪年會 —— 1984年於英國伯明罕 —— 他親眼見證透過避開媒體窺探的非公開小型會談可以如何有效化解爭端 —— 英國與阿根廷在福克蘭群島(Falkland Islands)問題上所遭遇的僵局。

回到奧勒岡州後,魯特將所學應用在克拉馬斯水權戰爭。正如《國際扶輪英文月刊》2016年12月的封面故事所述,他讓那些因河流水權問題而激烈對立的數十個團體,進行多場低調、避開關注的會談。該篇文章充滿希望,展現扶輪在解決衝突方面的力量,但故事最終戛然而止 ——因為長久渴求的協議瓦解。

回到奧勒岡州後,魯特將所學應用在克拉馬斯水權戰爭。正如《國際扶輪英文月刊》2016年12月的封面故事所述,他讓那些因河流水權問題而激烈對立的數十個團體,進行多場低調、避開關注的會談。該篇文章充滿希望,展現扶輪在解決衝突方面的力量,但故事最終戛然而止 ——因為長久渴求的協議瓦解。但這場戰役還未結束。戴著趕騾牛仔帽、溫和儒雅的吉姆‧魯特的內心深處仍燃燒著一絲希望的火苗。

隨著協議破裂帶來的震驚逐漸消退,致力於克拉馬斯河復育的人們再度聚集。他們開始思考,是否有可能找到一條不依賴聯邦政府的方式來拆除這些大壩?這個想法促成了一個私人非營利組織的誕生 —— 克拉馬斯河再生組織(Klamath River Renewal Corp,簡稱KRRC)。其理事會成員包括由部落領袖、加州及奧勒岡州州長、保育團體及漁業團體所指派的代表。魯特最終擔任KRRC的主席,如今仍是理事會成員之一。

有了KRRC來負責拆除大壩,合作各方 —— 包括加州與奧勒岡州政府,以及大壩的持有人太平洋能源公司(PacifiCorp) —— 在2016年達成一項新的協議。如同之前的協議所訂定,拆除大壩的費用(估計約4.5億美元)將由非聯邦資金支付。其中2億美元來自太平洋能源公司的客戶(主要在奧勒岡州)每月的電費附加費,2.5億美元則來自加州政府一項經由公投授權成立的水利專案基金。

太平洋能源公司是華倫‧巴菲特(Warren Buffett)旗下波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)的子公司,早已傾向於拆除這些大壩。事實上,這些大壩所產生的電力已微不足道,更重要的是,該公司面臨要更新大壩使用執照就必須進行設備升級的問題,包括讓鮭魚能夠順利洄游產卵的昂貴魚梯。

太平洋能源公司是華倫‧巴菲特(Warren Buffett)旗下波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)的子公司,早已傾向於拆除這些大壩。事實上,這些大壩所產生的電力已微不足道,更重要的是,該公司面臨要更新大壩使用執照就必須進行設備升級的問題,包括讓鮭魚能夠順利洄游產卵的昂貴魚梯。KRRC發言人雷恩‧布朗奈爾(Ren Brownell)指出:「要讓這些大壩升級到符合現代標準,太平洋能源公司需要投入的資金幾乎與整整50年來所有的發電收入相當。光是安裝魚梯成本就遠遠超過拆除大壩的費用。」

當太平洋能源公司同意參與拆除大壩計畫的同時,也要求獲得全面豁免責任,確保對這般大型拆除工程可能引發的任何損害或訴訟不必負擔任何責任。魯特說,2018年時,太平洋能源公司提起訴訟,確保能獲得這種全面保護,不會受到任何潛在的法律責任 —— 包括他所稱的微責任 —— 所牽連。魯特說:「這導致整個計畫的開始延宕兩年。我們仍然努力推動,但這件事就像懸在我們頭上的達摩克利斯之劍(指隨時可能發生的禍事)。」2020年,聯邦能源管理委員會(Federal Energy Regulatory Commission)批准將大壩部分的許可權轉移給KRRC,但同時要求太平洋能源公司仍為執照共同持有人,這意味著該公司仍然可能要負責。

為了解決這個僵局,魯特再次運用他在1984年英格蘭國際扶輪年會所學到的方法。他再度召集小型的非正式會談,參與者包括加州及奧勒岡州政府代表、太平洋能源公司、KRRC以及克拉馬斯河沿岸的部落代表。魯特說:「在這些會談中,每個人都可以自由表達意見,不會有任何會後回報或媒體報導。」這個策略再度奏效。加州及奧勒岡州同意與KRRC共同持有大壩執照,讓太平洋能源公司完全免除後續責任。此外,會談各方的解決方案還包括兩州各額外提供1,500萬美元,太平洋能源公司也再提供1,500萬美元,以因應未來產生不可預見的支出。這些調整滿足對這件事務有最終決定權的聯邦能源管理委員會的要求,該會遂於2021年批准將大壩全面轉移給KRRC。

為了解決這個僵局,魯特再次運用他在1984年英格蘭國際扶輪年會所學到的方法。他再度召集小型的非正式會談,參與者包括加州及奧勒岡州政府代表、太平洋能源公司、KRRC以及克拉馬斯河沿岸的部落代表。魯特說:「在這些會談中,每個人都可以自由表達意見,不會有任何會後回報或媒體報導。」這個策略再度奏效。加州及奧勒岡州同意與KRRC共同持有大壩執照,讓太平洋能源公司完全免除後續責任。此外,會談各方的解決方案還包括兩州各額外提供1,500萬美元,太平洋能源公司也再提供1,500萬美元,以因應未來產生不可預見的支出。這些調整滿足對這件事務有最終決定權的聯邦能源管理委員會的要求,該會遂於2021年批准將大壩全面轉移給KRRC。在另一方面,反對拆除大壩的聲音也越來越大。其中一個例子是因考柏克一號大壩所形成之人工湖而興起的周邊社區,他們的居民便擔心失去休閒娛樂的機會。他們之前興建野餐區及健行步道,這個湖也成為獨木舟、釣魚、游泳、遊艇的勝地。但也有缺點:每到夏天,湖面常常覆蓋有毒的藍綠藻,使水質變得危險。

最終,關於大壩對環境有負面影響的論點占了上風。經過數代人的努力與多次令人心碎的功敗垂成,所有的障礙終於都被清除。大壩將拆除。魯特回憶說:「當時的氛圍已經變得非常悲觀,但現在這種悲觀情緒消散,轉變為樂觀的期待。不過我們試圖抑制任何過早的慶祝,因為還有大量艱苦的工作要做。」

在KRRC正式接管這些大壩之前,就必須聘請具備大規模計畫經驗的工程公司 —— 根據某些估計,這個可能是全球最大規模的水壩拆除與河川復育計畫。畢竟,拆除這4座大壩的複雜程度遠遠不是在基座放幾根炸藥然後引爆就能解決的。魯特說:「他們必須先建造一座橋梁,必須開始興建一座魚苗場,改善道路等等。」

此外,如何正確地排放其中3座大壩水庫的後勤工作也是一大挑戰。一次排水量過大可能會引發洪災,排水量過小則無法有效清除1,500萬立方碼的沉積物,其中90%是死亡的藻類。在水庫排空之後,拆除大壩的工作才正式開始 ―― 包括炸藥爆破以及用挖土機拆除剩餘的水泥與鋼筋並盡可能清理殘骸。

100多年來累積的大量死亡藻類本身也是一個棘手的問題。布朗奈爾解釋說:「這些大壩不僅阻擋魚類通行,還導致水在炎熱的夏季長時間靜止不動。在這種高原沙漠環境中,會引發有毒藻類激增。到了秋季,藻類死亡並沉積到水庫底部,並因為缺氧無法自然分解。」

拆除大壩後,這些沉積的死亡藻類將被沖入河流,可能會對魚類構成致命威脅。布朗奈爾說:「當這些死亡的有機物質被水流帶動往下流時會被翻攪,過程中滾過石頭等物體時就得以接觸到氧氣。那些物質會吸走水中所有的氧氣,使溶解氧濃度驟降,這正是我們最擔心的 —— 大量這種缺氧的有機沉積物流入河川後,可能會導致河水嚴重缺氧,危及整個魚群的生存。」

拆除大壩後,這些沉積的死亡藻類將被沖入河流,可能會對魚類構成致命威脅。布朗奈爾說:「當這些死亡的有機物質被水流帶動往下流時會被翻攪,過程中滾過石頭等物體時就得以接觸到氧氣。那些物質會吸走水中所有的氧氣,使溶解氧濃度驟降,這正是我們最擔心的 —— 大量這種缺氧的有機沉積物流入河川後,可能會導致河水嚴重缺氧,危及整個魚群的生存。」從一開始眾人便充分理解釋放沉積物會帶來短期負面影響。為了盡可能保護原生鮭魚和鱒魚,工程師與科學家特意選擇在特定時段進行洩水,以避開魚群大量出現在主河道的時期。然而,對於非原生魚種,則幾乎無計可施,專家已預見在大壩倒塌後,短時間內很可能會發生大規模魚類死亡。此外,有一段時間河岸會變得荒蕪、泥濘不堪,到處可見重型機具留下的痕跡,幾乎沒有任何綠意。為了儘快恢復生態,大批植樹隊將前往受影響區域,播撒能快速使廣闊泥地重新覆蓋綠色植被的種子。即便如此,計畫負責人仍然必須做好心理準備,應對當地居民的憤怒與擔憂。

布朗奈爾解釋說,這正是為何KRRC需要與「各個你想得到的與魚類相關機構」密切合作的原因,包括奧勒岡州與加州的漁業暨野生動物部、國家海洋漁業局(National Marine Fisheries Service)、以及當地部落的漁業管理單位。「他們指導我們選擇秋季洄游的鮭魚已經完成產卵、幼魚尚未開始遷徙、整條河流不會都是鮭魚的時段來執行洩水作業。」

這個小組最終決定,最佳洩水時間應該落在2024年的第一或第二個月。

在2024年1月23日,一名爆破專家隨著工程隊的炸藥小組,駕著一艘裝載炸藥的小艇,沿著克拉馬斯河前進,來到加州北部考柏克1號大壩的上游。為了安全洩水,工程師先前已在大壩基座鑽出一條長90英尺、寬10英尺的隧道,並在隧道上游端以混凝土封住,僅在下游端插入一根鋼管。這名爆破專家划船來到隧道的上游端,將炸藥安裝就位,然後划槳離開。隨後的爆炸釋放出一股含帶泡泡的水柱,猶如香檳瓶開啟時噴湧而出的泡沫。

布朗奈爾回憶說:「目睹水庫排空的過程,是我人生中最奇妙的經歷之一。這些被水淹沒了整整一個世紀的土地終於重見天日。我親眼見證河流復活,重新走出新的河道,這就像是在短短兩週內看到千年的地質變遷一般。」

希爾曼說:「這種感覺難以形容。看到克拉馬斯族和莫多克族(Modoc)的朋友──這些與我同齡,一生中從未見過鮭魚在這條河裡產卵的戰友,現在帶著他們的孫子來觀看這一幕…」他的話語在驚嘆中停頓了下來。

數月後,大壩的拆除及清理作業正式完成,緊接著展開的則是河川流域的生態復育計畫,由「資源環境解決方案」(Resource Environmental Solutions)負責領導。布朗奈爾解釋說:「第一輪植被復育全部使用原生物種,目標是穩固沉積物,讓一切穩定下來。我們本來還不確定第一批植物能否在這片覆蓋了百年腐敗藻類的土地上順利生長,但結果比我們預期的還要成功。」

在這次復育行動中,「資源環境解決方案」與尤洛克族(Yurok)簽約,由後者擔任主要植被復育團隊。「資源環境解決方案」發言人戴夫‧穆瑞爾(Dave Meurer)表示:「我們還與卡魯克族簽約,由其負責水質監測及遷移瀕危的銀鮭。」其他部落也在不同的領域參與這場河流重生計畫。「當你走到現場,看看那些正在揮汗工作的人,你會發現部落成員站在最前線。」

然而,一如所料,大壩拆除後也有困難的時刻。拆除後的地區宛如月球表面,光禿禿的河岸、黃色的挖掘機械在河岸翻攪泥土的畫面觸目驚心。也一如預期,外來魚種的死亡數量令人痛心 —— 布朗奈爾無奈說,數量達到數百萬 —— 因為大量沉積物釋放後,河水中的溶氧量急遽下降。

|

來自尤羅克族野生動物部門(Yurok Tribe Wildlife Department)的凱拉‧薩利納斯(Kayla Salinas),正在克拉馬斯流域的草原上播撒種子 |

由生態修復工作者種植的加州罌粟花為克拉馬斯河畔增添亮麗色彩。 |

布朗奈爾說:「我知道這一天會到來,但還是很難受。在我每天遛狗的地方,看到死去的鱒魚及吸口魚被沖上岸,這種景象令人難以消受,但比起我們原本擔心的最壞狀況,這已經算是輕微的了。」

然而,解除這些傷痛的是一個在大壩拆除後幾週出現令人驚嘆的奇蹟 ―― 鮭魚與虹鱒重返河流的上游與支流。布朗奈爾說:「沒有什麼比第一次在舊大壩上游看到魚群游動更讓人激動的事了。」

在鐵門水壩被拆除後,保育組織「加州鱒魚協會」(California Trout)在原址安裝了一套聲納設備,讓科學家能即時觀測魚類游過的動態。當研究人員開始計算影像的魚數時,結果令人詫異 —— 短短兩週內(10月),超過6,000條魚游過此地,主要是國王鮭及虹鱒。很快地,瀕危的銀鮭及太平洋七鰓鰻也開始出現在原本被大壩阻隔的水域。

加州鱒魚協會區域總監,同時也是追蹤魚類回流的其中一位科學家戴蒙‧葛德曼(Damon Goodman)說:「當我到奧勒岡州這些拆壩地點時,看到的景象簡直像是阿拉斯加的野生河流。想想看,你拆掉一道這些魚過去100年來一直撞頭的牆壁會發生什麼事。現在我們終於把這道障礙移開了,它們早已準備好向

前衝。」

去年10月一個無雲的午後,太陽在太平洋西北地區灑下溫暖的光輝,人們陸續來到加州伊雷卡(Yreka)的一處空地,鄰近克拉馬斯河最大支流之一的沙斯塔河(Shasta River)。現場搭建了大型的露天帳篷,帳篷下擺著一排排的椅子,還有一個裝有麥克風的舞台。隨著原住民音樂的悠揚旋律,人群逐漸聚集,擁抱、微笑、大笑出聲。這些人來自當地的原住民部落,從嬰兒到長者都有,還有環保人士、非營利組織成員,以及住在克拉馬斯河及其支流沿岸的居民。他們都曾與部落攜手合作,促成這個百年來首次實現的歷史時刻 —— 克拉馬斯河終於能夠從南奧勒岡州一路暢行無阻地流向太平洋。

在接下來數個小時裡,與會者哭泣、歌唱、為演說歡呼,慶祝這個許多人曾認為永遠不會到來的一天。卡魯克族的漁業主管兼首席生物學家托茲‧索托(Toz Soto)告訴一位記錄這一刻的影像攝影師說:「看到水壩拆除,看到鮭魚回家,這就像夢想成真。我整個職業生涯幾乎都在為拆除水壩奮鬥,已經超過23 年了。這是一個奇蹟,沒有其他詞可以形容…這證明了只要人們團結合作,努力奮鬥,永不放棄,並且相信正確的事終究會發生,那麼它就真的會發生。如今,我們終於擁有…一條完整相連、能夠自我療癒的河流。」

隨後,在一個象徵性的時刻,代表卡魯克族加入KRRC的溫蒂‧「帕比」‧費里斯(Wendy “Poppy” Ferris)緩緩走上舞台。她帶來了一份禮物準備送給KRRC的執行長馬克‧布蘭森(Mark Bransom) —— 由吉姆‧魯特親自物色並招募的領導人。費里斯聲音激動顫抖地說:「我想,我手上的這分禮物意義非凡,它象徵著你為我們的孩子所做的一切…即使在我們離世多年後,未來的孩子仍然能夠體驗到我孩提時代所體驗過的文化。所以,我們想要把這個送給你。」

隨後,在一個象徵性的時刻,代表卡魯克族加入KRRC的溫蒂‧「帕比」‧費里斯(Wendy “Poppy” Ferris)緩緩走上舞台。她帶來了一份禮物準備送給KRRC的執行長馬克‧布蘭森(Mark Bransom) —— 由吉姆‧魯特親自物色並招募的領導人。費里斯聲音激動顫抖地說:「我想,我手上的這分禮物意義非凡,它象徵著你為我們的孩子所做的一切…即使在我們離世多年後,未來的孩子仍然能夠體驗到我孩提時代所體驗過的文化。所以,我們想要把這個送給你。」費里斯將一個純手工編織的原住民嬰兒背籃交給了這位KRRC的執行長。他低下頭,眼眶含淚地擁抱費里斯,懷著謙卑接受這個象徵生命與重生的禮物。

請至on.rotary.org/water-wars閱讀《國際扶輪英文月刊》2016年的封面報導〈水源大戰〉(Water Wars),有關扶輪社員吉姆‧魯特及克拉馬斯河的故事。