傳統木刻年畫的起源,在漢唐就有「神荼」與「鬱壘」百鬼畏之的門神年畫,和專吃惡鬼的「神虎」。宋明更擴張到裝飾用的春蝶、春錢、春勝,也有金色、彩色、縷花紋飾的賀年帖和年曆,以及寺廟用的垂吊旗幟。

台灣的年畫始於清乾隆年間,是由閩粵地區漢人移民引進的,因此承襲閩粵社會形態、文化教育、宗教信仰、經濟結構,和風俗習慣等形式。早期的年畫印製以台南為中心,大都集中在赤崁樓附近的米街,每到春節前,家家戶戶需用的門神、春聯、掛箋,斗方等年畫吉祥用品,遍街到處皆是,但已漸漸式微,近年大多由大陸批貨而來,使用現代多元技術印製,不再是傳統木刻。

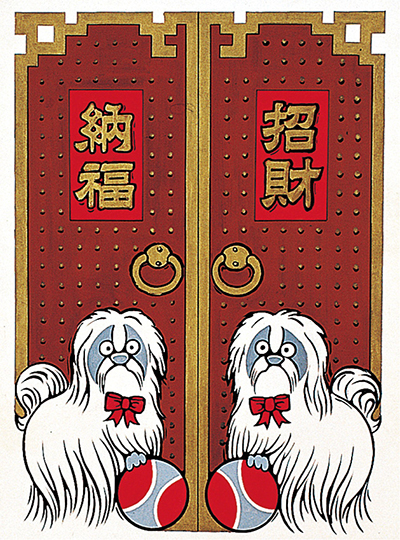

台灣的年畫始於清乾隆年間,是由閩粵地區漢人移民引進的,因此承襲閩粵社會形態、文化教育、宗教信仰、經濟結構,和風俗習慣等形式。早期的年畫印製以台南為中心,大都集中在赤崁樓附近的米街,每到春節前,家家戶戶需用的門神、春聯、掛箋,斗方等年畫吉祥用品,遍街到處皆是,但已漸漸式微,近年大多由大陸批貨而來,使用現代多元技術印製,不再是傳統木刻。門額厭勝有獅子銜劍及太極八卦兩種,圖形為銜七星劍的獅頭,獅額上有一小形八卦,造形威勢凶猛,代表驅邪納福。門楣掛箋,也稱為門箋、門綵、掛錢、吊錢。貼於門楣上,以三張或五張為一組,取意「三星拱照」、「五福駢臻」,故又稱為福符。斗方是春節時張貼於門扉或牆上的吉祥字畫。斗方的題材,無非也是升官發財、添丁壽考。如「財子壽」、「百子千孫」、「招財進寶」、「餘慶」、「春」及「八仙獻壽」等。

傳統年畫的演變過程,可以看出民俗版畫與民眾生活的緊密關係。近年來的年畫工作者,都能重視台灣文化特質的融入,並努力開創出具有本土文化面貌與風格的版畫藝術,而且不斷地嘗試新技法,無非希望能延續傳統,光大版畫藝術。尤其文化部會四十年來,每年皆有舉辦年畫徵件,對提升年畫具相當作用;這兩年因應數位網路流行,也開始徵求數位動畫創作。