回顧世界衛生組織(World Health Organization, WHO)(世衛)誕生的歷史,中華民國外交官施思明醫師(Dr. Szeming Sze) 被視為世衛締造者之一。世界衛生組織是聯合國的專門機構,根據《世界衛生組織組織法》,世衛的主要職能包括:促進流行病和地方病的防治;提供和改進公共衛生、疾病醫療和有關事項的教學與訓練;推動確定生物製品的國際標準。

回顧世界衛生組織(World Health Organization, WHO)(世衛)誕生的歷史,中華民國外交官施思明醫師(Dr. Szeming Sze) 被視為世衛締造者之一。世界衛生組織是聯合國的專門機構,根據《世界衛生組織組織法》,世衛的主要職能包括:促進流行病和地方病的防治;提供和改進公共衛生、疾病醫療和有關事項的教學與訓練;推動確定生物製品的國際標準。施思明醫師(1908-98年)是1930-40年代上海扶輪社的現職社員。1936年至1941年,他擔任位於上海的中華醫學會總行政秘書,兼上海國際紅十字會秘書長。

外交世家

施思明,譜名施耿元,字貫生,號思明,是中華民國二十世紀知名外交官施肇基博士的長子。施思明的母親唐鈺華,是唐紹儀的侄女。唐紹儀曾任大清國駐朝鮮總理通商大臣、中華民國第一任內閣總理。施思明得以跟隨駐外大使的父親遊歷多國,出入國際場合,結識了各界名流。另一方面,姨父是國際知名外交家顧維鈞博士,上海扶輪社榮譽社員,從而也間接影響到了施思明的人生軌跡。

在父親駐英國期間,施思明也移居英國,就讀於溫徹斯特公學(Winchester College)。但是「不為良相,則為良醫」,施肇基根據自身的體會,還是希望兒子從醫。1925年,施思明順利通過了劍橋大學 (Cambridge University)醫學預科考試,成為醫學生,就讀於基督學院(Christ’s College)。1928年,施思明進入了倫敦最古老的聖湯瑪斯醫院(St. Thomas Hospital)實習。該院始建於1213年,最初是濟貧院,後來倫敦市政府將其作為給窮人免費醫療的醫院。除了臨床實踐,觸動最深的是病人的貧窮和人生悲喜劇。這段實習經歷,使施思明立志在公共醫療衛生領域有所貢獻。

在父親駐英國期間,施思明也移居英國,就讀於溫徹斯特公學(Winchester College)。但是「不為良相,則為良醫」,施肇基根據自身的體會,還是希望兒子從醫。1925年,施思明順利通過了劍橋大學 (Cambridge University)醫學預科考試,成為醫學生,就讀於基督學院(Christ’s College)。1928年,施思明進入了倫敦最古老的聖湯瑪斯醫院(St. Thomas Hospital)實習。該院始建於1213年,最初是濟貧院,後來倫敦市政府將其作為給窮人免費醫療的醫院。除了臨床實踐,觸動最深的是病人的貧窮和人生悲喜劇。這段實習經歷,使施思明立志在公共醫療衛生領域有所貢獻。投身抗戰 參加醫療救濟活動

1934年,施思明返回中國上海,1935年任中華醫學會副行政秘書,次年任總行政秘書。1937年,抗日戰爭爆發,中華醫學會組織會員參加各種救濟隊伍,並發起醫務救濟捐款

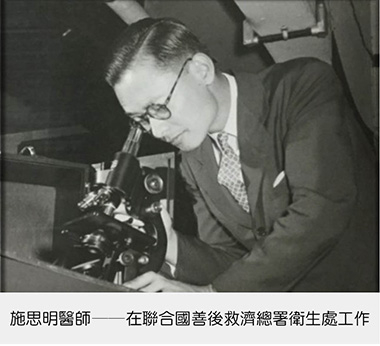

運動。施思明也為學會的抗日活動四處奔走:建立戰時麻風中心、組建救濟中心、開辦診所、建立血庫。他還於1937年進入了國民政府負責實施美國租借法案的工作小組,並於1941年赴美,出任外交部長宋子文的機要秘書。在華盛頓,為了適應美國援華的需要,尤其是醫療救助方面,施思明在1943年用英文撰寫了《中國的衛生問題》一書。介紹了當時中國在醫療、健康教育、醫學教育、醫學會、軍醫署等方面的情況,存在的問題,並提出了解決問題的政策建議。1944年6月,施思明進入聯合國善後救濟總署衛生處工作,幫助制定遠東醫療救助計畫:派遣專家去中國、調遣中國醫生過來、分配醫療物資,共配送了價值約4,130萬美元的醫療物資到中國。

運動。施思明也為學會的抗日活動四處奔走:建立戰時麻風中心、組建救濟中心、開辦診所、建立血庫。他還於1937年進入了國民政府負責實施美國租借法案的工作小組,並於1941年赴美,出任外交部長宋子文的機要秘書。在華盛頓,為了適應美國援華的需要,尤其是醫療救助方面,施思明在1943年用英文撰寫了《中國的衛生問題》一書。介紹了當時中國在醫療、健康教育、醫學教育、醫學會、軍醫署等方面的情況,存在的問題,並提出了解決問題的政策建議。1944年6月,施思明進入聯合國善後救濟總署衛生處工作,幫助制定遠東醫療救助計畫:派遣專家去中國、調遣中國醫生過來、分配醫療物資,共配送了價值約4,130萬美元的醫療物資到中國。世界衛生組織 緣起與運籌

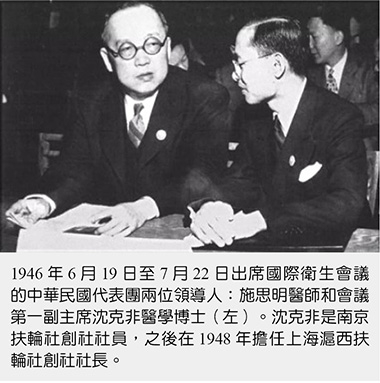

1945年4月25日,「三藩市會議」在美國召開。全球共50個國家派員出席這次會議,締結《聯合國憲章》。施思明以中華民國代表團組員兼醫學專家身分出席,參加這個會議完全是個巧合。中華民國是該會議的發起國之一,代表團團長正是代行政院院長兼外交部部長宋子文。因為他需要一個能用英文寫演講稿的秘書,便借調了施思明。無獨有偶,施思明的同事蘇薩醫學博士(Dr. Geraldo de Paula Souza, M.D.)也應巴西代表團之邀參加了會議。

因為二戰的破壞,原有的一些國際衛生組織都停止了活動。很多國家都難以獨立解決本國的衛生問題,因此急需建立一個統一的能正常運轉的國際衛生組織。然而,大會一致通過的《聯合國憲章》初稿中隻字未提「衛生工作」的內容。在有關建立新的國際組織的檔中,也未提到要建立國際衛生機構。這意味著一旦這份憲章草案被通過,那麼以後想要在聯合國系統內成立一個國際性衛生組織,就缺乏了必要的法律依據。

在之後的一次午餐上,施思明與蘇薩碰到了挪威的伊旺醫學博士(Dr. Karl Evang, M.D.)。他們是整個會議中僅有的三位醫學專家,三位醫師同時發現了這一重要遺漏,並一致認為應該在大會的議事日程中彌補這一疏漏。

其實美、英兩國代表團之前已經商定不將衛生領域事宜列入議程,但是其他代表團並未參加商議,三位醫生更是毫不知情。除中華民國外,其他三個發起國(美、英、蘇)代表團中都沒有醫生。另兩位醫生

認為最好由施思明取得中華民國代表團的支持,來向大會提交憲章初稿修正案。值得慶幸的是,由於施思明是團長宋子文的私人秘書,可以直接同宋子文商談。施思明講了想法,宋子文說:「好,幹吧!」於是,第一關很容易就過了。如果按正常管道,通過代表團不同委員會和各種程式就要花好幾個星期。此時距離截止日期只剩兩天,而四國之前互相協定一國提交修正案前,需徵求其他三國同意,時間已經不容中華民國代表團補充修正案。施思明想到了另外一條途徑:決議案。宋子文當即同意了這個請求,於是施思明擬了一份決議案草案,提議「召開國際衛生會議,以成立一個統一的國際衛生組織」。

認為最好由施思明取得中華民國代表團的支持,來向大會提交憲章初稿修正案。值得慶幸的是,由於施思明是團長宋子文的私人秘書,可以直接同宋子文商談。施思明講了想法,宋子文說:「好,幹吧!」於是,第一關很容易就過了。如果按正常管道,通過代表團不同委員會和各種程式就要花好幾個星期。此時距離截止日期只剩兩天,而四國之前互相協定一國提交修正案前,需徵求其他三國同意,時間已經不容中華民國代表團補充修正案。施思明想到了另外一條途徑:決議案。宋子文當即同意了這個請求,於是施思明擬了一份決議案草案,提議「召開國際衛生會議,以成立一個統一的國際衛生組織」。之後,施思明四處徵求各代表團對該草案的意見。還特地趕赴華盛頓,向聯合國善後救濟總署衛生處的上司帕倫醫學博士(Dr. Thomas Parran, M.D.)和同事們,以及未能參加三藩市會議的宋子文團隊中的劉瑞恒醫學博士(南京扶輪社1936-37年度社長)和猶太裔的顧問雷切曼醫學博士(Dr. Ludwik W. Rajchman, M.D.)徵詢。雷切曼曾任國際聯盟衛生組織衛生研究所首任所長,1941年宋子文赴華盛頓建立美國援華租借物資機構時,聘雷切曼為顧問。出乎意料的是,雷切曼對施思明的草案反應冷淡。他透露其實自己也有建立新衛生組織的計畫,常設機構選在巴黎,否則「就會被美國公共衛生署所控制」。顧及到雷切曼的考慮,也為了盡可能地減少反對聲音,施思明對草案又進行了大量修改。

最後,《決議案》以中華民國和巴西代表團共同提議的方式正式向大會提交。接下來,施思明開始頻頻參加第二委員會第三次會議,以便與主席穆代利爵士(Sir Ramaswami Mudaliar)及中華民國代表團的吳貽芳博士建立緊密聯繫。

挪威的伊旺博士奉召回國,代替他的代表不僅不提供幫助,還試圖在草案中夾帶一個社會組織。更不妙的是,籌劃委員會要求所有會議委員會重點討論與聯合國憲章有關的建議,因此他們的《決議案》遭擱淺。在與多方人士商談皆無進展後,施思明有點氣餒了,此時幸運之星降臨了在他身上。在一次宋子文招待巴西代表團團長的宴會中,施思明發現旁邊坐著的是大會秘書長希斯(Alger Hiss),趕緊抓住機會詢問他的意見。希斯當即建議以「宣言」的方式向大會呼籲,因為「宣言」沒有「決議案」那麼多限制。此法果然奏效,《宣言》得到壓倒多數的代表的支持,最終被大會所接納討論。1945年5月28日,聯合國憲章定稿中也終於列入了「衛生」一詞。至此,世界衛生組織的建立總算有了個好的開端。

1945年底,施思明辭去了聯合國善後救濟總署的工作,以便專心投入到世衛的創建中。在建立世衛的下一步工作開展之際,進程忽然受到了阻礙。原因是美國國會接受了一個提議,建議按照以前國際聯盟衛生委員會的組織形式,建立一個聯合國衛生委員會。該建議由美國公共衛生部的下級官員福克(Leslie Falk)所提。施思明原先以為這個想法早已被扼殺,因為曾在國際聯盟任職的英國麥肯齊醫師(Dr. Melville D. Mackenzie)也有過類似建議,並試圖獲得各國代表的支持。但是,當時其他人都認為最好成立一個獨立的組織,而不僅僅是聯合國下面的一個委員會。事不宜遲,施思明趕緊聯繫原先在聯合國善後救濟總署的上司、時任美國公共衛生部軍醫處處長的帕倫博士。帕倫立即指示福克將提議收回。保險起見,施思明還與老朋友湖南湘雅醫學院的創始院長胡美醫學博士(Dr. Edward H. Hume, M.D.)談了此事,而胡美正是福克的岳父。於是,這個插曲被畫上了句號。

(未完,下期待續)