這批國際扶輪最新的和平獎學金受獎人,來自世界各角落、迥然不同的國家與文化,心懷一個共同的目標,群聚在土耳其伊斯坦堡的巴赫塞希爾大學扶輪和平中心。

國際扶輪的新一批和平獎學金受獎人來自相隔數千英里的埃及、保加利亞、肯亞、約旦等國,齊聚伊斯坦堡的巴赫塞希爾大學(Bahçeşehir University)。然而,他們毫不費力地發現了彼此的共同點。

國際扶輪的新一批和平獎學金受獎人來自相隔數千英里的埃及、保加利亞、肯亞、約旦等國,齊聚伊斯坦堡的巴赫塞希爾大學(Bahçeşehir University)。然而,他們毫不費力地發現了彼此的共同點。

現居德國的葉門籍獎學金受獎人蘇瓦德‧阿卜杜(Suaad Abdo)說:「在整個地球上,我還能在哪裡遇見一位以色列參與者,然後我們可以坐下來,一起暢談、辯論、歡笑?意見不同反而能豐富我們的討論,拓寬我們的視野。」

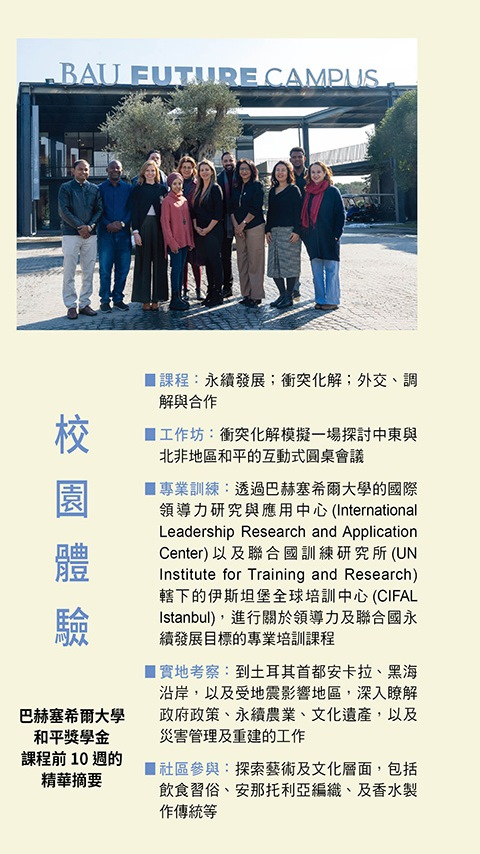

阿卜杜是國際扶輪最新開設的和平中心 —— 位於巴赫塞希爾大學的奧托與弗蘭‧沃爾特扶輪和平中心(Otto and Fran Walter Rotary Peace Center) —— 首屆的13名獎學金受獎人之一。他們於2月開始為期一年的專業發展證書課程,學習永續和平、衝突解決,及外交的理論與實踐。在該中心共同學習10週後,他們返回自己國家,著手推動自己設計的社會變革倡議。

這群獎學金受獎人雖然背景殊異,但有著類似的優先事項:保護兒童、賦權女性,以及他們最關切的共同焦點 —— 援助移民群體。武裝衝突近在咫尺是他們共同面對的現實,這使得他們在伊斯坦堡的這段時光遠不只是抽離的學術研究期間。

該中心的執行長尤克塞爾‧阿爾波‧埃傑維特(Yüksel Alper Ecevit)表示:「他們不是來自衝突頻仍的國家,就是來自即將受到中東-北非地區衝突波及的國家。我們的獎學金受獎人在各自的專業領域中所設計的專案計畫,對於透過和平手段解決衝突都至關重要。」

國際扶輪在該計畫的地主區域協調人蘇瓦特‧貝桑(Suat Baysan)在2023年實地考察土耳其-敘利亞地震災區,以及一場展示獎學金受獎人母國音樂的音樂會期間,結識了這些獎學金受獎人。他對他們招募合作夥伴以擴大影響力的堅定決心,深表讚賞。

他說:「也許單一位和平獎學金受獎人難成大事,但如果他們能說服政府及民間組織參與其中,他們就能推動可以不斷壯大的小型倡議。這正是他們每個人的共同想法:是的,我只是一個人,但我可能點燃一場巨大變革的火花。」

我們特地聯繫了其中5位獎學金受獎人,以瞭解他們的生活、他們的社會變革倡議,以及他們對未來美好的熱切期盼。

蘇瓦德‧阿卜杜

蘇瓦德‧阿卜杜

葉門

蘇瓦德‧阿卜杜第一次意識到教育與女權之間的關係,是在她就讀大學期間。當時,她在葉門首都沙那(Sanaa)住家的鄰居女孩想上大學,但她的監護人不准許。

現年43歲的阿卜杜回憶道:「這讓我不禁深思。我領悟到我的生活方式 ―― 我父母養育我的方式 ―― 並非人人皆然。我身處的社會,有著截然不同的現實。」

阿卜杜將教育視為畢生之重,也就不令人意外了。她曾遠赴馬來西亞、衣索比亞,及德國求學,擁有兩個高等學位:企業管理碩士以及專攻衝突研究及管理的公共政策碩士學位。她之所以攻讀後者,是受到2010年代初期阿拉伯之春期間,她在家鄉目睹的暴力事件所啟發。儘管她並未親身參與那些成為效忠政府槍手襲擊目標的民主示威活動,但當她鼓勵鄰居,特別是女性鄰居參與隨後而來的選舉投票時,她深切感受到身邊的潛在危險。

整個經歷讓她產生了新的疑問。她說:「我渴望理解:民主究竟意味著什麼?衝突發生時,背後的決策機制又是什麼?」

阿卜杜曾獲得獎學金前往德國深造,原計畫只停留到完成碩士學位為止。然而,2014年,就在她留學期間,胡塞(Houthi)叛軍控制了葉門首都,讓葉門再度陷入政治暴力的泥淖。面對國內動盪,她選擇留在德國,學會了德語,並逐漸將德國視為自己的家。

2010年代中期,為協助大量湧入德國的移民潮,阿卜杜積極尋找相關工作。她先是在一間政府接待中心擔任翻譯志工,隨後進入一間為移民兒童提供照護的非政府組織。之後,她轉到國際移民組織(International Organization for Migration)領導一個團隊,專門協助移民返回家鄉。

阿卜杜將她兩大關注領域 —— 民主及移民 —— 結合在

一起,透過她發起的社會變革倡議,建立女性移民與擔任輔導員的德國女性之間的關係。移民女性得以學習基礎德語以及電腦和金融技能;而德國女性則能聽聞移民的人生故事。

阿卜杜說:「我希望創造一個空間,讓她們能夠提出一些令人不適的問題,例如:『妳有戴頭巾。這對妳來說意味著什麼?』」她很快發現,這些女性更傾向於談論彼此的共通點。

她說:「女性無論來自何方,本質無二。她們會談論家庭、孩子、愛情、事業。這些議題都是舉世皆然的。」

莫拉德 ‧ 阿爾卡迪

莫拉德 ‧ 阿爾卡迪

約旦

莫拉德‧阿爾卡迪(Morad al-Qadi)透過培養人才來促進和平。無論是協助社區團體撰寫獎助金申請書,或是安排難民與地方領袖共進晚餐,他始終致力於喚醒未開發的潛能。他甚至親自策劃互動式劇場演出,讓觀眾成為戲的一部分 ―― 藉此證明任何人都不應袖手旁觀。

這位37歲的阿爾卡迪說:「我不是專業演員,但我參與了5部推廣和平的互動劇。我們會呈現一個故事,然後問觀眾中的某個人:『如果你處在我的情況,你會怎麼做?』」他說:「接著我們會問觀眾:『你們覺得他/她的做法如何?你們能提出不同的解決方案嗎?』然後大家就會開始想出能夠和平化解衝突的良策。」

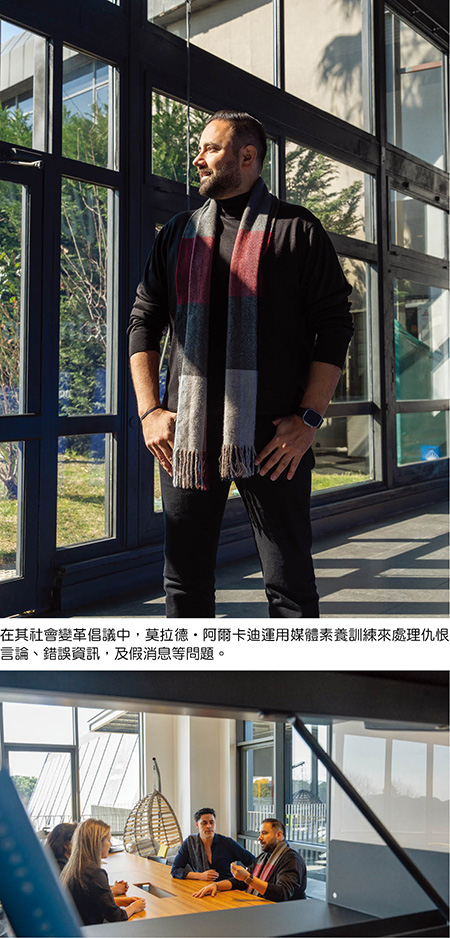

在阿爾卡迪的社會變革倡議中,他培訓10名年輕記者,以精進他們的媒體素養。接著,他打算引導他們開發線上宣傳活動及其他工具,以教育大眾有關媒體素養的知識。

他說:「這場宣傳活動可以在約旦各地廣為推廣,藉此應對仇恨言論、錯誤資訊、假訊息,以及假新聞。這可以向人們展示這些問題如何影響社會的凝聚力及安定性。」

在先前的多項工作中,阿爾卡迪曾處理和平獎學金受獎人普遍重視的一項議題:因大量移民湧入所引發的社會不安。在約旦,他曾協助逃離鄰國敘利亞內戰的人。他最具關鍵性的計畫之一,便是向約旦各地超過100名社區領袖及警 官傳授化解衝突的技巧。這些領袖都曾經處理過日益升高的緊張局勢。在阿爾卡迪出現之前,他們通常只會報警處理。

官傳授化解衝突的技巧。這些領袖都曾經處理過日益升高的緊張局勢。在阿爾卡迪出現之前,他們通常只會報警處理。

阿爾卡迪說:「警方通常會說:『好,我們該怎麼辦?把他們送回自己的國家。』這幾乎是千篇一律的決定:如果一名敘利亞人與一名約旦人發生衝突,就直接將敘利亞人送回去。」他接著說:「這無異於讓他們去送死。」

阿爾卡迪還曾前往土耳其,參與一項協助讓敘利亞社區組織更有效運作的倡議。他向8個小型組織展示如何申請資金、制定長遠計畫,及辦理促進和平的活動。其中一個名為「藝術促進和平」(Arts for Peace)的計畫,成功讓阿拉伯及庫德族音樂家齊聚一堂。每個音樂團體互相傳授傳統樂器的演奏方法,並以一場聯合音樂會為該計畫畫下休止符。

儘管親身經歷這些令人鼓舞的時刻,阿爾卡迪仍試圖傳授一個至關重要卻不甚中聽的教訓。

他說:「不幸的是,這些組織大多認為只要他們提出一個干預措施,和平就會隨之到來,但這並非事實。他們必須瞭解,永續和平絕非一蹴可幾的短期進程,而是需要持之以恆。」

席伊‧庫皮‧席伊

肯亞

席伊‧庫皮‧席伊(Shee Kupi Shee)從小就知道自己想幫助難民,甚至還可以說這是與生俱來。在肯亞,像席伊的家鄉基溫加(Kiunga)這樣的邊境社區,長久以來有不斷有索馬利亞人為尋求脫離戰亂及乾旱導致的食物短缺之苦而湧入。母親是肯亞人、父親是索馬利亞人的席伊對本地居民與難民皆有深厚認同。他近距離目睹了移民所面對的艱難困苦。

席伊‧庫皮‧席伊(Shee Kupi Shee)從小就知道自己想幫助難民,甚至還可以說這是與生俱來。在肯亞,像席伊的家鄉基溫加(Kiunga)這樣的邊境社區,長久以來有不斷有索馬利亞人為尋求脫離戰亂及乾旱導致的食物短缺之苦而湧入。母親是肯亞人、父親是索馬利亞人的席伊對本地居民與難民皆有深厚認同。他近距離目睹了移民所面對的艱難困苦。

40歲的席伊說:「我5歲時,親眼見到我的姑姑被當作難民對待。她不被允許與我們來往,也不許與我們交談。她被限制待在靠近邊境的一個難民營裡。有一次,我送一盤米飯和魚給她,卻被告知:『不行,你現在不能來。明天再來。』我看到了許多冷漠。」

席伊的鄰居們對這些新來者加以污名化,認為他們極可能是罪犯。但席伊不以為然。

他說:「我與難民之間毫無差別。我們都是人類,血脈相通,皆是上帝所創。」

時至今日,在靠近索馬利亞邊境的家鄉地區,席伊的這種信念仍受到嚴峻考驗。他在當地政府任職,而該區域經常遭受索馬利亞好戰民兵組織青年黨的頻繁侵擾。這有時會使席伊無法履行職責,將該區域的偏遠社區與政府服務連接起來。

激進分子在道路上埋設地雷,迫使席伊必須絞盡腦汁來幫助他的轄區居民,特別是奧維爾族(Aweer)人。這些人傳統的狩獵採集生活方式,正受到戰火蔓延的威脅。他曾搭乘肯亞軍用直升機為他們運送物資,並護送來自其他區域的老師。2017年,一輛載著學童上學的軍車撞上路邊炸彈,造成8人死亡。

席伊想出租用一艘船來載送學童上學的點子。這個計畫最終未能持續推行,但這並未動搖他幫助這個偏遠社區的堅定決心。

他說:「他們有表達意見的權利。他們有權享有發展,也有權讓自己的聲音被納入政府的決策中。」

席伊也持續致力於協助索馬利亞難民融入肯亞社會。他的社會變革倡議旨在促進基溫加村的肯亞本地人與索馬利亞人之間的 相互理解。透過教導這兩個群體瞭解彼此的文化,並展現他們的共同之處,他希望能夠防止他們為了該地區稀缺的土地、食物、水而發生衝突。

他說:「我希望『難民』這個詞能從基溫加的詞彙中徹底抹去。每個人都應該被稱為姐妹、兄弟、堂(表)親 —— 而不是難民。」

安潔拉 ‧ 安東諾娃

安潔拉 ‧ 安東諾娃

保加利亞

安潔拉‧安東諾娃(Angela Antonova)熱情洋溢,極具感染力。早在1995年,這股熱忱就幫助她在前共產主義國家保加利亞創立了該國第一個社會工作者的專業組織,儘管該國已多年沒有社工。

現年58歲的安東諾娃說:「對於中歐與東歐這些前社會主義國家而言,社會工作是一個全新的專業。提高大眾對社會工作角色與價值的認識及理解,包括其在締造和平與預防衝突中所扮演的角色,對於該專業的成功至關重要。」

2023年,她的熱情促使她啟動一項計畫,為協助烏克蘭難民的醫療從業人員提供心理支持。她說:「這些人開始經歷他們服務對象的創傷症狀。當你持續不斷地與受創者接觸,且不斷被駭人聽聞的訊息轟炸時,你很容易受到替代性創傷的傷害。」該計畫設立了匿名的求助熱線,讓從業人員能夠在毫無汙名化的擔憂下尋求幫助。

而今年,安東諾娃的熱忱更推動她遠道而來,進入伊斯坦堡的扶輪和平中心。她說:「請務必用極大的字體寫下,我對所有促成這個機會的扶輪社員,是何等感激。」

她已積極奔走,為她的社會變革倡議尋求資金,該倡議旨在幫助那些與父母分離的保加利亞兒童培養韌性及應對技巧。她解釋道:「我們將這種現象稱為『自我教養的兒童』。這些是被留在後方的孩子。他們的父母為了更高的收入,離鄉背井前往美國或德國等地工作,但孩子卻缺乏親職支持。」

安東諾娃說,由於缺乏親職的引導,這些小孩子長大後可能走向犯罪或激進好戰的道路,甚至人間蒸發。根據「迷失在歐洲」(Lost in Europe)組織的統計,歐洲每天平均約有47名兒童移民失蹤。

安東諾娃的計畫旨在透過一個簡單明瞭的策略來阻止這些惡果發生:送孩子上學。在特別設立的課程中,孩子學習在社會中應對進退的技巧。或許同樣重要的是,他們也獲得與其他孩子社交互動的機會。這些課程中最受歡迎的活動之一,是設立「愛心銀行」,讓孩子可以將裝有友愛訊息的信封存入,互相傳遞關懷。

安東諾娃表示,目前約有150名兒童正式完成了該計畫,而有更多孩子是在未正式註冊的情況下參與課程。她希望如果能找到其他資金來源或與非政府組織合作夥伴,就能夠擴大這項計畫。

她說:「這些年輕人極易受到反社會行為及激進化的影響。這個計畫為他們提供了一個替代方案。他們看到自己可以無需訴諸暴力,實現夢想。」

瑪麗安 ‧ 埃爾‧馬斯里

埃及

瑪麗安‧埃爾‧馬斯里(Mariam El Masry)深知,想要發揮影響,有時就意味著要把握良機。她在推動她的社會變革倡議期間,原本的規劃是教導蘇丹難民製作及銷售手工藝品,但她遇到了一些希望學習其他技能的移民。

51歲的埃爾‧馬斯里說:「我發現了一群年輕男女,他們或是以前從事過媒體工作,或者只是單純對學習執導電影感興趣。他們的目標是製作紀錄片,記錄他們在埃及的日常生活。我認為這個想法非常新穎,非常切合時代。」

51歲的埃爾‧馬斯里說:「我發現了一群年輕男女,他們或是以前從事過媒體工作,或者只是單純對學習執導電影感興趣。他們的目標是製作紀錄片,記錄他們在埃及的日常生活。我認為這個想法非常新穎,非常切合時代。」

因此,她也一併承擔這項工作。在處理實際事務時,她機緣巧合遇到了一位導演。她說:「這位導演以非常合理的價格授課,有時甚至分文不取。所以現在這將成為我主要倡議的一個小型附屬計畫。」

馬斯里之所以把幫助蘇丹難民作為重點,是因為埃及和蘇丹除了是鄰國之外,在歷史及文化上亦關係密切。她指出:「在蘇丹戰爭爆發後,蘇丹人成為埃及目前數量最龐大的難民群體,面臨諸多困境。如今的難民問題已成為最嚴峻的人道危機。」

這是馬斯里第一次主導需要如此多涉及現場工作的計畫。她曾在阿拉伯國家聯盟(Arab League)工作近20年,期間曾獲獎學金前往倫敦大學亞非學院完成中東政治碩士學位。

在阿拉伯國家聯盟,馬斯里曾於裁減軍備與禁止武器擴散部門工作了一段時間,負責撰寫有關伊朗核子計畫的報告。目前,她主要負責西非國家政治局勢的監測,以及創建一個交流移民資訊的非洲-阿拉伯中心。

在阿拉伯國家聯盟,馬斯里曾於裁減軍備與禁止武器擴散部門工作了一段時間,負責撰寫有關伊朗核子計畫的報告。目前,她主要負責西非國家政治局勢的監測,以及創建一個交流移民資訊的非洲-阿拉伯中心。

作為一位將大部分時間花在「撰寫報告及參加會議」的人,馬斯里對於承辦一項社會變革倡議,感到興奮不已,但也略帶不安,更遑論發起第二項倡議。她發現其他和平獎學金受獎人是彌足珍貴的建議及精神鼓勵來源,特別是熱情奔放的蘇瓦德‧阿卜杜。

馬斯里說:「一開始我有點手足無措。我從我的朋友蘇瓦德那裡獲得很多意見,因為她也在做類似的事情。我們互相砥礪。所有的受獎人都在一個WhatsApp群組裡,我們在其中交流想法。」

與其他受獎人保持聯繫讓馬斯里信心大增。她希望能啟動第三個倡議,訓練身為律師的蘇丹難民,為其他難民提供有關法律權益的諮詢服務。

她說:「最初我心想:『最省事的方法就是專注於一件事。』但後來我告訴自己:『既然有機會,何樂而不為呢?』」