學方面的,而整個過程是政治性的。」

—— 施思明(1988)

(續上期)

世界衛生組織的創建

1946年1月,中華民國代表團向聯合國經濟及社會理事會提交了一份決議案,主要內容是:(1)呼籲聯合國會員國舉行一次國際會議,以建立一個國際衛生組織;(2)成立一個由專家組成的技術籌備委員會,為會議準備提案和基本文件。

1946年3月18日,技術籌備委員會會議如期在法國巴黎召開,世衛成立前的籌備工作正式開始。經由各國政府提名、聯合國經濟及社會理事會指定,最後共有16個醫學專家參加,施思明是來自西太平洋地域的唯一代表。

施思明與來自加拿大的精神病學家祈澤姆醫學博士(Dr. George B. Chisholm, M.D.)主要負責起草序言。如何定義「健康」?

這是面臨的首要問題。傳統觀念認為,人只要身體沒有出現病態就是健康。施思明與祈澤姆則認為健康只涉及軀體本身有無病痛是不全面的,還要考慮精神、社會等諸方面的狀況。他們將健康表述為「在軀體、精神和社會上的良好狀態,而不僅僅是沒有虛弱或疾病」。後來,國際衛生會議稍作修改後,定義「健康」是「在軀體、精神和社會上的完美狀態,而不僅僅是沒有疾病或虛弱」。

1946年6月,由經濟及社會理事會的11名代表組成的起草委員會,同意了技術籌備委員會起草的報告。技術籌備委員會的許多委員並不能參加起草委員會,而施思明則以經濟及社會理事會中華民國代表的另一身分得以參加,從而能為世衛的未來利益著想而行使發言權。

在國際衛生會議上的貢獻

在國際衛生會議上的貢獻1946年6月19日至7月22日,在紐約市召開了國際衛生會議 (International Health Conference)。大會通過了組織章程,建立了由18個會員國組成的臨時委員會。在新組織正式成立前,行使職權並承擔原有一些國際衛生組織的相關職能。

施思明在此次會議上的貢獻主要關於四個方面:

(1)新組織的命名

關於新組織的名稱有很多建議,最終採取了施思明建議的「World Health Organization世界衛生組織」。

(2)會員資格

美國認為組織章程的任何簽字國,均可成為會員國。蘇聯則認為非聯合國會員國,須經會員國的三分之二以上的票數才能參加。最終,中華民國代表團草擬了一份折衷方案,被各國代表團所接受。

(3)列席會員資格

非自治地區具有列席會員資格,是個新概念。起初,施思明在爭取獲得本國代表團的支持,也有點困難。於是,他用中華醫學會中醫師的列席會員資格舉例,除了選舉權及被選舉權外,列席會員享有與其他會員同等的權利。中華民國代表團團長沈克非醫學博士時任中華醫學會會長,很快理解並表示同意。最終,該提議被列入組織法第八條。

(4)地區劃分

(4)地區劃分地區劃分中最尖銳的議題,可能要算泛美衛生組織與世衛的關係。拉丁美洲國家占大會幾乎半數選票,而泛美衛生組織的主任卡明醫師(Dr. Hugh S. Cumming)主張該組織

應單獨存在。施思明試圖提出,兩者將來在合適的時候合併的折衷方案。卡明夫婦是施思明父母在華盛頓的老朋友,雖然最後折衷方案通過,但兩人的關係卻因此而破裂。後來他們的好友公共衛生博士索珀醫師(Dr. Frederick L. Soper, DrPH)繼卡明成為主任,問題得以圓滿解決,泛美衛生組織成為世衛在美洲地域的辦事處。

大會交給了施思明兩項任務:一是任第四委員會的會議起草人。為設置臨時委員會起草協議書,並負責處理同聯合國及其他機構的關係;二是任中央起草委員會委員,該委員會負責統一其他所有委員會的文本草案。

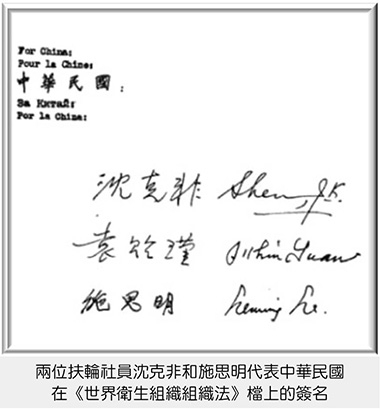

7月22日,《世界衛生組織組織法》(The Constitution of the World Health Organization) 的簽字儀式召開。參會代表大多是醫學人士,對法律程式所知甚少。以為只要每人簽上自己的名字,就可以慶祝新組織的誕生了。他們沒想到,這牽涉到51個聯合國會員國和其他10個國家相應的60多套不同的國家法律。代表們甚至不清楚,自己的政府賦予自己的授權範圍。所以,現場一度相當混亂。最後,只有英國和中華民國毫無猶疑地在上面簽了字,因為兩國的代表團裡配有法律顧問。沈克非、袁貽瑾和施思明代表中華民國,在組織法檔上簽名。其他國家的代表,多在簽名旁附註「有待批准」。

在世衛臨時委員會的工作

1946年7月19日,臨時委員會召開了第一次會議,議程中最重要的一項當屬選舉執行秘書。由於一般來說執行秘書會成為第一任總幹事,所以幕後有很多運作。英國提名加拿大的祈澤姆,其他歐洲代表則提名原國際聯盟衛生組織的畢勞德醫師(Dr. Yves Biraud)。美國代表團內意見不一,多數推薦帕倫。他雖然願意今後擔任總幹事,但還不想立即離開華盛頓。這種情況下,施思明的名字被提出。美國認為如果施思明當選,就能為帕倫留住總幹事的席位。但後來,考慮到此舉冒著分散非歐洲代表選票的危險,美國最後也同意了支持祈澤姆。祈澤姆順利當選執行秘書,後來當上第一任總幹事。

在臨時委員會中,施思明參加的主要工作是行政及財務委員會、聯絡委員會。在前一個委員會中,被選為會議起草人,並在後來成立的「行政問題特別小組」任負責人,幫助行政秘書建立薪金、津貼及辦公支出等人事制度。該委員會有一小組,負責聯合國善後救濟總署移交的現場服務預算專案。由於中日戰爭的結束比歐洲遲三個月,當時救濟總署對中國的計畫龐大,46名人員中有30名是為中國計畫服務的。施思明之前在救濟總署的工作經歷,幫助了該專案的順利移交。聯絡委員會的工作,是為「世界衛生組織」同「聯合國」及其特設機構起草聯絡協議。施思明與其他委員一起,出色地完成了多項任務。

1948年4月7日,在收到第26個國家的法律批准後,《世界衛生組織組織法》才正式生效。同年6月24日,第一屆世界衛生大會在瑞士日內瓦召開,世衛正式宣告成立,4月7日被定為「世界衛生日」。

此前,由於中國國內戰爭及政治形勢的變化,施思明的職位相繼中止,處境日益困難。1948年2月,施思明通過世衛臨時委員會的朋友耶茨(Gilbert Yates)推薦,進入聯合國經濟及社會理事會的秘書處任職,負責聯合國各獨立機構包括世衛在內的協調工作。不久,當總幹事祈澤姆邀請他主持世衛的外聯工作時,施思明只能遺憾地婉拒,自己已經投入到聯合國的工作了。1954年起,施思明任聯合國醫務所主任,負責聯合國總部及各地的三千名員工的醫療保健。服務了聯合國接近20年,1968年年底,施思明任滿退休。

歷史的銘記

歷史的銘記施思明為世衛所做的工作得到了多方認可,關於世衛的籌組過程,世衛在1988年對施思明曾有過專訪。施思明坦言自己在其中起的作用有90%是屬於外交方面的,只有10%是醫學方面的,而整個過程是政治性的。

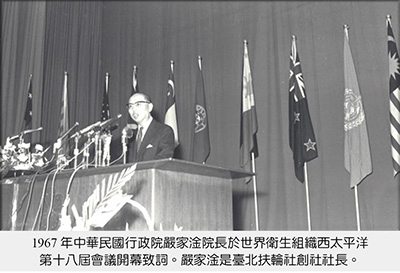

1998年是世界衛生組織成立50週年,西太平洋地域主任在《世衛西太平洋地域成立50週年》的報告中稱:「中華民國代表團的施思明醫師,在磋商創建世界衛生組織的過程中,起到了關鍵性作用。」同年10月27日,施思明在美國賓夕法尼亞州匹茲堡市郊的長老會醫院與世長辭,享年90歲。美國多家主要報紙刊登了訃告,《洛杉磯時報》回顧施思明生平時,寫到一些會議細節 ——「在『技術籌備小組委員會』上施思明提出,把新的組織起名為『世界衛生組織』,而非『國際衛生組織』。以表達新組織的全球性,以及弘揚世界主義:不單是一線強國,發展中國家以至殖民地政府,都攜手參與全球衛生體系。」

除此之外,約翰霍普金斯大學史學家Randall M. Packard的著作《A History of Global Health》考究過,《世界衛生組織組織法》前言第一句有關健康的定義:「健康不僅為疾病或羸弱之消除,而是體格、精神與社會之完全健康狀態。(Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.)」,正是出於施思明的手筆,而這句定義影響往後無數醫護工作者。

(全文完)