克里斯托驚奇── 不可能的包裹藝術

2022/03/31

閱覽數 3594

作者 桃園東南社前總監林千鈴PDG Soho 蘇荷兒童美術館館長 蘇荷美術國際教學體系創辦人

分享至

圖1 克里斯托與珍妮‧克勞德雙人創作組合

比創造會留下的東西

需要更大的勇氣

──克里斯托

Christo Vladimirov Javacheff, 1935-2021

消失的凱旋門

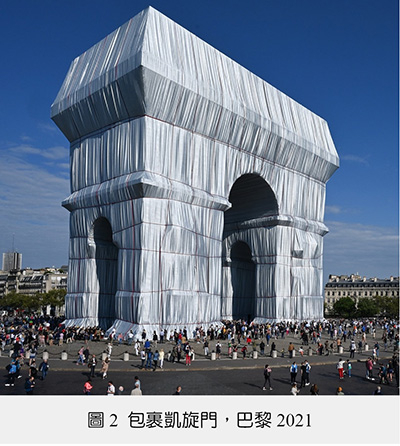

凱旋門是巴黎著名的地標,在拿破崙口中這座「偉大的雕塑」,是為紀念1905年打敗俄奧聯軍輝煌戰功所建造。兩百年來,凱旋門在香榭大道上向來的莊嚴崇偉姿態,卻在2021年9月全面被包覆,彷彿消失一般,以蒙面的形式出現在世人之前。(圖2)

凱旋門是巴黎著名的地標,在拿破崙口中這座「偉大的雕塑」,是為紀念1905年打敗俄奧聯軍輝煌戰功所建造。兩百年來,凱旋門在香榭大道上向來的莊嚴崇偉姿態,卻在2021年9月全面被包覆,彷彿消失一般,以蒙面的形式出現在世人之前。(圖2)「包裹凱旋門」這一個超大型的裝置藝術,耗資4億2千萬台幣,使用了25,000平方公尺的銀藍色聚丙烯織布,由建築最頂部50公尺高度垂下,用3,000公尺總長的紅色繩索紮緊,展期只有兩週。這是地景藝術家克里斯托‧弗拉基米羅夫‧賈瓦切夫,從1961年開始構思,經過冗長的設計、規劃、提案、溝通、協調過程,終在60年後實踐構想,卻在作品完成的前一年,以82歲高齡去世。

藝術,是自由的吶喊

生於保加利亞的克里斯托,父親是化學家,經營一家國有紡織廠,17歲進入索非亞美術學院就讀,母親正是該校的秘書。對於未來以藝術創作為業,並且以不同質材「織布」作為表現主要素材,足見家庭成長環境,對藝術家有不可忽視的影響力。

克里斯托年輕時有一腔熱血,也曾想要宣揚共產反資本主義,讓藝術才華為民粹主義奉獻,可惜在他經歷了東歐國家不可逃避的納粹、蘇聯的極權壓制之後,血淋淋的現實讓21歲的克里斯托選擇棄離家國,到捷克劇院工作。當再一次見識到匈牙利革命無辜的知識份子被殘害,這又再度逃離到奧地利,他交出護照成為一個無國籍的政治難民,尋求政治庇護始獲得在維也納藝術學院短暫學習的機會。然後再次移居日內瓦,後來轉往巴黎。1964年後雖然英文不通,卻帶著滿腔活躍的創作熱情,成為美國的永久居民。

1958年在巴黎,發生一段改變他人生的際遇。在一次偶然的機會克里斯托受邀為一位住城堡裡的貴婦畫像,因此結識了她的女兒,這位主修拉丁語與哲學的珍妮‧克勞德(Jeanne-Claude Denat de Guillebon),原籍摩洛哥,同年同月同日出生的兩人持續交往到結婚,日後並以「Christo and Jeanne-C」為名共同創作,直到1994珍妮去世為止,雙人合作了51年。

珍妮‧克勞德在語言和生活方面提供很多的協助,更在藝術創作上給予重要突破性的建言。藝術家初期只是包裹一些日常器物,如罐頭、器皿、腳踏車、汽車等(圖3),但接受妻子的建議,擴大創作的眼光與雄心,逐漸發展出一種「短暫紀念碑」式的包裹藝術。

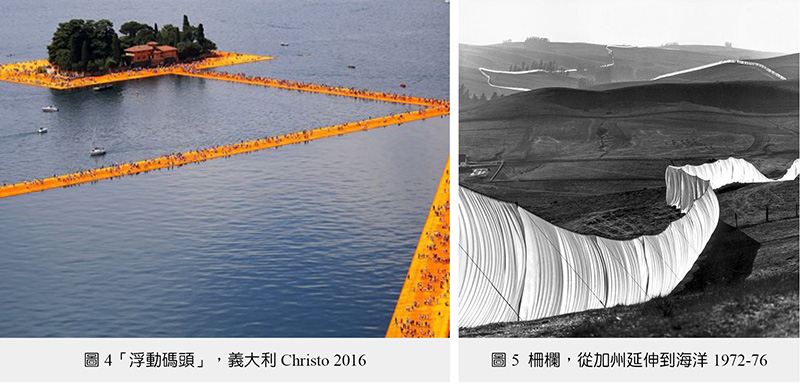

珍妮‧克勞德在語言和生活方面提供很多的協助,更在藝術創作上給予重要突破性的建言。藝術家初期只是包裹一些日常器物,如罐頭、器皿、腳踏車、汽車等(圖3),但接受妻子的建議,擴大創作的眼光與雄心,逐漸發展出一種「短暫紀念碑」式的包裹藝術。他們包裹的對象,從生活物品到公共建築、從室內到室外,從陸地到水上(圖4),從都市到海岸、橋梁、山林(圖5)、島嶼、峽谷,從國內到國外(圖6)(圖7)。後來作品越做越碩大,甚至必須動用國家軍隊來協助裝置或拆卸,但也因此開創了令世人驚嘆的藝術表現新型式。

克里斯托作為一個東歐的難民,貫穿一生不懈的努力,目標就是追尋自由,不論是人身、思想與創作的自由追尋。即使他的創作概念起初聽聞起來都是荒謬甚至異想天開,但正因為這自由真的來之不易,即使每一個提案都耗費數十年,花費數百萬美金以上,不僅付諸龐大的心力、冗長的時間等待,但他都一一通過不可思議的毅力,甚至是豁達幽默的精神,去說服官僚機構當局,去各級法院打贏官司,去克服環保機制的層層限制…,他突破種種有形無形的困境,實踐自己一心追尋的創作自由。難怪他說:「藝術作品,是自由的吶喊」。

在完成偉大的作品前,總有無法盡數的反對聲浪,無數的聽證會、說明會、法院出庭、糾紛協調、團體抗議,似乎都在勸退他們的創作構想。但是兩人並沒有因為被一再拒絕退縮,藝術家似乎也樂此不疲,他說:「我覺得這非常有啟發性,和抽象詩歌一樣」。越抗議他獲得的聲名越大。他提出的想法的確很美,不只是達觀灑脫,更是在建立自己獨有的藝術概念。從以下對《紐約時報》發表的一段談話,我們可以探觸到這位包裹藝術的原創者,他內在強大非凡的藝術胸懷:「對我而言,『美』是創作過程中涉及的所有事物── 包括了工人、政治、溝通、建造所遇到的困難、與許多人打交道,整個過程都是美的一部分,我很喜歡這個過程。」

在超過半個世紀中,克里斯托一生大手筆的作品吸引全球群眾與媒體的讚揚和關注。他從不接受公眾捐贈、合作提議或政府補助,完全自給自足。他的草圖、計畫書、包裹拆下的物料包括繩索織布,都可以分割成為小片收藏品出售。因此他與大多數藝術家不同,他總是能有充裕的資金,為自己的創作自由作後盾。

在超過半個世紀中,克里斯托一生大手筆的作品吸引全球群眾與媒體的讚揚和關注。他從不接受公眾捐贈、合作提議或政府補助,完全自給自足。他的草圖、計畫書、包裹拆下的物料包括繩索織布,都可以分割成為小片收藏品出售。因此他與大多數藝術家不同,他總是能有充裕的資金,為自己的創作自由作後盾。改變地景,也改變了城市命運

克里斯托利用這種理念以及創作手段,將自己的藝術另闢途徑,與大地中重要的代表性地標結合,不再受限於畫廊的展覽廳。他也有意刻意的改變了許多城市與地景的命運與屬性,重建它們存在的定位與價值。

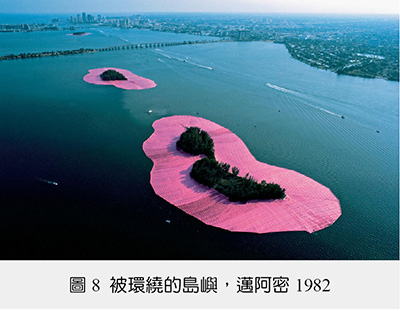

1982年「被環繞的島嶼」推出,寇比斯坎灣第一次出現在全國的藝術新聞中,一掃所有人對邁阿密「失樂園」的晦暗印象,當地居民人們態度從極度敵對變接納,從質疑變自豪,觸動了整個城市的文化覺醒。一夕之間,邁阿密儼然成為藝術表達的領航,而經過這40年,它已發展成為當代藝術的聖地,城市的命運完全改寫。這是一個關鍵性的作品,成為有史以來最重要的藝術裝置,也開創了當代藝術的新紀元。(圖8)

1982年「被環繞的島嶼」推出,寇比斯坎灣第一次出現在全國的藝術新聞中,一掃所有人對邁阿密「失樂園」的晦暗印象,當地居民人們態度從極度敵對變接納,從質疑變自豪,觸動了整個城市的文化覺醒。一夕之間,邁阿密儼然成為藝術表達的領航,而經過這40年,它已發展成為當代藝術的聖地,城市的命運完全改寫。這是一個關鍵性的作品,成為有史以來最重要的藝術裝置,也開創了當代藝術的新紀元。(圖8)1995年的「包裹德國國會大廈」更成為一種精神象徵,宣告柏林從二次大戰納粹的陰霾走出,作為一個世界城市的回歸與重生。這一項作品用去10萬平方公尺的白色織布、1.5萬公尺的藍色繩索,巨大雕塑矗立在柏林都市之中,令人耳目一新的視覺景象,短短兩週吸引500多萬觀光客湧入,再次,讓柏林以藝術之名震撼全世界。(圖9)

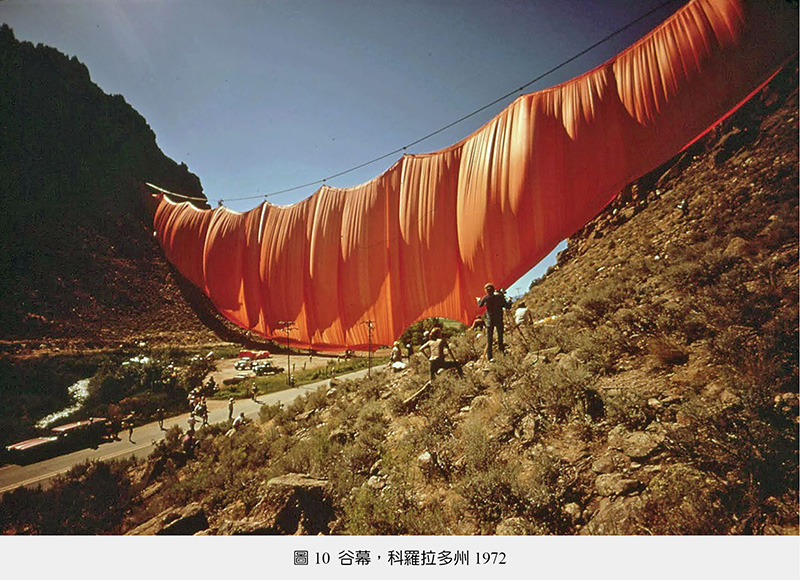

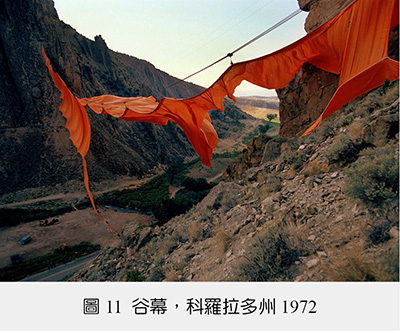

1972年在美國科羅拉多州的山口上,拉起了巨大的帷幕(圖10),花掉6噸的織布、700,000美元,雖然州政府核准展出一個月,但卻在24小時左右就被強風撕裂成碎片(圖11)。但樂觀的藝術家卻認為展出是短暫且易逝的,而作品是永恆的。他說:「每個項目都是一次獨特的探險,一個永遠不會再發生的時刻。」

1972年在美國科羅拉多州的山口上,拉起了巨大的帷幕(圖10),花掉6噸的織布、700,000美元,雖然州政府核准展出一個月,但卻在24小時左右就被強風撕裂成碎片(圖11)。但樂觀的藝術家卻認為展出是短暫且易逝的,而作品是永恆的。他說:「每個項目都是一次獨特的探險,一個永遠不會再發生的時刻。」非關包裹,而是打開重新看見的門

最重要的,克里斯托即使耗費如許龐大的財力、物力、心力、人力、時間,他的作品都是短暫易逝,只在特定時間與地點交會,自此不留痕跡。他的目的不是包裹,包裹只是手段,他希望藉由「改變視覺」,提醒你「改變觀點」。

很多世界上地標性代表性的重要建築,或許從人們出生前就已經存在,由於大眾一向習以為常,它們的「在」似乎是理所當然,思考上幾乎從不涉及「不在」或「消失」的可能性。當這些冰冷、堅硬的結構,變成詩意的、感性的,脆弱短暫、甚至是會失去的雕塑,我們才有機會或質疑自己的視覺慣性,才能重新反思檢視自以為是的理所當然,才會以全新的眼光來觀察這建築的存在,以及對於大地的影響意與義。

在此以克里斯托的好友著名插畫家索爾‧斯坦伯格(Saul Steinberg)的評論,為本文做一個總結:他不僅發明了自己,還發明了自己的藝術,更令人驚奇的是,他還發明了自己的公眾。他常常瘋狂奔走於作品和法令、創作和溝通之間,「原因也許是他太受普羅大眾的歡

迎了」。

本文圖片僅提供教學使用,請勿轉載。