跋山涉水

2021/12/23

閱覽數 1069

分享至

兩位難民。

兩個迥然不同的故事。

但是他們的故事有一個共同的主題:

逃往陌生的土地不只是需要莫大的勇氣。

渴求更美好的未來,兩個難民以身涉險逃離家園,前往他們幾乎一無所知的目的地。其中一位,22歲的石珠恩(音譯)(Ju Eun Seok)企圖穿越防守北韓邊界的衛兵。另一位是一個名叫馬迪(Mahdi)的索馬利亞少年準備好踏上命懸一線的海上之旅。即使石珠恩與馬迪幸運渡過危險的旅程,這也只是未知之旅的開始而已。

下文將開展的這兩個故事代表了世界各地數千萬個拋下家園及祖國展開新生活之難民的經驗。他們的故事都不盡相同,可是許多元素是一樣的:被拆散的家庭。揮之不去的流離感。無從紓解的飢餓、恐懼,及經濟不確定感。經常渴望一張友善的臉,一隻援助的手。幸運的話,有些難民可能獲得扶輪社員的協助── 有些甚至可能在扶輪找到某種家的感覺。

插圖:Valerie Chiang

JAYU的意思是自由

撰文:Seoha Lee

在驚恐逃離北韓20餘年後,

石珠恩領導南韓一個社團──蔚山(Ulsan) Jayu扶輪社,

她的首要任務就是幫助難民。

在一個酷寒的夜晚,新月高掛天空,三名年輕女性瑟縮躲在樹林裡,端詳著眼前結冰的河流。在世界的某些地方,人們正準備過聖誕節。可是在北韓及中國的邊界,這幾個從高中便是朋友、冷得發抖的女性,卻全神貫注在其他的事:她們迫在眉睫的跨河逃亡。

這個地點是她們千挑萬選的,一個鴨綠江的寬度縮減到只有幾公尺的地方。躲在陰影處的她們可以看到兩個燈火通明的崗哨,河的兩岸各一個。在她們觀察期間,對面河岸的衛兵開始換哨。就是這個時候。

這些女性從樹林衝出來,

爬下覆蓋白雪的河岸,跑到冰面上。快速、滑溜的15步讓她們來到另一邊,然後她們爬上河岸,進入另一片樹林。喘著氣,她們在黑暗中等待。她們逃離北韓的舉動沒有被發現,現在人已經在中國。22歲的石珠恩展開長達一年的邁向自由之旅。

在石珠恩逃離北韓的那一晚── 1997年12月24日── 她的祖國處於走投無路的狀態。冷戰結束後,俄羅斯與中國刪減對北韓維持多年的補助,1994年,北韓政府為了首都平壤中止運送食物到該國的東北部。政府也降低農民的配給,造成後者開始囤積食物。估計的數字不一,但所造成的飢荒 ── 其持續的困境被政府稱之為「苦難長征」── 可能造成超過100萬北韓人民

死亡。

在這個期間,有破記錄的北韓人── 其中許多是年輕女性── 企圖逃離。風險很高。在1990年代末期,中國政府遣返數千名脫北者,把他們當作尋找工作機會的移民。在這樣的解釋方式下,脫北者就會被排除在1951年一項禁止遣返政治難民回國的聯合國公約之外。然而,超過10萬名北韓人成功脫逃。他們許多人橫越分隔北韓及中國與俄羅斯的圖門江。另外一些人,像石珠恩,則橫越鴨綠江。

有些逃到中國的人是付錢找河流兩岸的仲介協助。(今天,這樣的費用超過1萬美元)。這些逃亡的女性有許多人被販售當農民的配偶,有些被迫賣淫。根據韓國未來提案(Korean Future Initiative)所做的一項研究,有多達三分之一脫北的女性遭受這樣的命運。

石珠恩和她的朋友很幸運。她們完全自力橫越鴨綠江。她們不欠任何人。

在25年前那個寒冷的12月夜晚,這三名女性徒步穿越森林,最後看到一間房子。在短暫的猶豫後,她們敲門。石珠恩的薄布鞋因雪而溼透,她回憶說:「我很怕再待在戶外會凍傷。」這間房子是南韓一個基督教會的教友所持有。石珠恩對該組織很陌生。她說:「我離開北韓時甚至不知道教會或宗教是什麼。」(為了保護這些教友,石珠恩要求須隱藏關於該教會的細節。)

在25年前那個寒冷的12月夜晚,這三名女性徒步穿越森林,最後看到一間房子。在短暫的猶豫後,她們敲門。石珠恩的薄布鞋因雪而溼透,她回憶說:「我很怕再待在戶外會凍傷。」這間房子是南韓一個基督教會的教友所持有。石珠恩對該組織很陌生。她說:「我離開北韓時甚至不知道教會或宗教是什麼。」(為了保護這些教友,石珠恩要求須隱藏關於該教會的細節。)整個情況似乎非常不真實,石珠恩驚慌了。她說:「

我瞭解到我會永遠跟家人分開。」她後悔自己的決定,開始淚眼婆娑地離開那間房子,打算再度過江回到北韓。那些教友阻止她。他們解釋說衛兵正在監看朝另一個方向逃的人── 溜到中國採買食品、衣物,及其他生活用品希望帶回去給家人的北韓人。石珠恩決定留下來。

該教會提供出生證明、食品,及暫時的庇護所給石珠恩及她的朋友,後來還安排她們每個人嫁給中國人。這三個高中朋友再也沒有見過彼此。

該教會把石珠恩安置在中國東北濱海的遼寧省一個鄉間村落,並介紹她認識一個想成家的農民。石珠恩自願而不是為了報恩結婚,她認為這是避免引起中國公安注意的方法。她說:「我沒有時間準備好當農夫的妻子。可是這是北韓女性的現實。」在橫越邊境後不到一年,石珠恩生了一個兒子。

儘管這個人家的外表看起來像正常的人家,石珠恩還是一個在陌生土地上的陌生人。生活在未知國家的壓力,經常面對身分敗露的風險,有時實在令人難以承受。石珠恩聽說許多脫北者隨身帶著毒藥或刮鬍刀片,打算必要時自戕來避免被捕。每次她看到公安部成員所開的白車都嚇壞了。每當有陌生人來農場,她就會揹著嬰兒逃到樹林裡。

最後,2003年11月1日,在逃到中國後6年,石珠恩搭乘大眾交通工具到機場,帶著飛往南韓的訂位記錄。身懷偽造的身分證,她背下目的地的地址,練習用中文說必要的語句。石珠恩說:「中國官員盤問我時,我簡直背脊發涼。他們在放行我前往登機門之前,整整檢查了我三次。」

這次她取得由教會安排的仲介所協助。脫北者仰賴在南北韓及中國複雜的仲介網絡。中國許多仲介都是該國的200萬韓裔人士。付錢── 以石珠恩來說是8,000美元── 他們會安排交通工具,提供必要的通行文件,核發假造身分證件,賄賂邊境衛兵及其他官員。

石珠恩的航程只有90分鐘,在南韓機場有教友來接她。南韓政府把她安置在一處由南韓統一部所開設的定居教育中心,在這裡她花了兩個月學習如果使用自動櫃員機、搭乘南韓工具,及求職所需的生活技能。她也被教導南韓的民主。最後,石珠恩獲得南韓公民的身分證── 該國不把北韓人當成外國人看待── 並提供她一間公寓,連同可以給付仲介費的補助。石珠恩須自付租金及其他開支。她一天打三份工,有時候還四份。想方設法,她努力承受。

石珠恩現年46歲,住在韓國東南部的工業城市蔚山,橫越邊境的記憶至今仍歷歷在目── 不只是橫越鴨綠江的可怕過程,還包括她在中國以機場的焦慮迫切收尾的漫長苦難。她通往自由的過程遠遠超過她橫越鴨綠江的那15步,還涵蓋數百英里的路程及兩個迥異的文化。

石珠恩現年46歲,住在韓國東南部的工業城市蔚山,橫越邊境的記憶至今仍歷歷在目── 不只是橫越鴨綠江的可怕過程,還包括她在中國以機場的焦慮迫切收尾的漫長苦難。她通往自由的過程遠遠超過她橫越鴨綠江的那15步,還涵蓋數百英里的路程及兩個迥異的文化。那些陌生文化的其中之一就是南韓。對習俗、科技── 幾乎每件事── 的一無所知都讓她震驚不已。她說:「我的每一步都很難為情。每個時候,我都覺得自己像新生兒一樣無知。關於生活方式的一切在北韓都完全難以想像。」

食物尤其需要時間適應。她解釋說:「我起初覺得很油膩,因為都是用北韓沒有的食用油來烹煮。」外食時,「在從菜單上挑選時,我必須讓我自己看起來很蠢並取得協助。」舉例來說,牛排就是大發現。「在北韓,我們因為經濟困難而傾向以素食為主。這些新的食品都是一個具挑戰的經驗。」

然後還有文化差異。從政府控制的北韓廣播電台60年代風格的音樂到韓流音樂的轉換並不是很順利。南韓自由發展的電視節目及電影也是。可是最大的震撼來自男女關係。她說,在北韓「文化規則非常保守。」在南韓,她承認說:「直白的用語及身體的親密接觸似乎自由到令人難為情。身為女性,我有時候會羨慕其他我看到的女性。」

甚至在這些年後,她偶爾還是為文化差異所苦。石珠恩說:「有時候我像個啞巴坐著,毫無意義地微笑,而我周圍的每個人都大聊特聊。我必須思考要說什麼,來表達我自己的意見。」

在南韓安頓下來不久,石珠恩在餐廳找到打工,一邊到大學攻讀社會工作學位── 同時還要照顧兒子(他後來到南韓與她會合),並學會如何在工作舉止得宜及操作她公寓裡的家電。她的丈夫在她進入南韓一年後也與他們團聚;幾年後又生了一個兒子。後來石珠恩與丈夫離婚,獨力撫養兩個兒子。

竭盡所能,她做到了。她的長子最近服完兵役,目前在現代汽車從事汽車組裝。她的小兒子正在接受軍事訓練,石珠恩現在是統一教育的講師。

可是這家人一路上仍跌跌撞撞。她回憶說:「真的非常、非常辛苦。」可是她獲得協助。政府提供她「溫馨的歡迎」,連同經濟支援及工作。她在大學的社會福利教授成為她的人生導師。教會的長老及牧師── 就是幫助她投誠的那個教會──「成為我的精神支柱。他們真心照顧我,就像我父母親一樣。他們幫助我熬下去,這就是為何我今天能站在這裡。」

也有出乎意外的援助出現。蔚山扶輪社發給石珠恩好幾筆獎學金,蔚山Munhwa扶輪社送給她一台電腦。扶輪的人脈在未來十幾年證明相當重要。

就從石珠恩開始輔導新的脫北者開始。這件事對她來說很自然;她從少女時代起就很外向,喜歡幫助他人。18歲還住在北韓時,她的朋友提名她參加全國共產黨優良風俗領導會議。這個會議表揚為國家及同志表現優良行為的公民。現在在南韓,她幫助新來的移民融入文化,與他們一起在孤兒院做義工。

2016年,當時是3721地區總監的Hae-Sang Choi接觸石珠恩。在國家統一諮詢會議── 由南韓總統主導、今日改名為和平統一諮詢會議的國家級委員會,針對南北韓統一事務提出建言── 擔任委員的Hae-Sang Choi一直在協助脫北者。她鼓勵石珠恩與其他脫北者一起成立一個新扶輪社。他說:「扶輪可以是你與社區建立關係的起點。」

Hae-Sang Choi安排蔚山Daeduck扶輪社輔導這個剛起步的扶輪社。2016年,擁有25名社員的蔚山Jayu扶輪社獲得授證。創社社長就是石珠恩。

蔚山Jayu扶輪社協助脫北者,運用扶輪的人脈來引介他們取得就業服務、醫療、法律援助,及教育。在秋夕(類似感恩節)、歲首(農曆新年),及聖誕節等假日,該社會邀請北韓移民及當地的低收家庭來共享食物及禮物,穿著節慶服裝一起過節,以紓解孤立感,增加歸屬感。每個月的最後一個星期六,社

員聚集在育幼院來清掃院區,協助院童洗澡。有些人會留下來協助兒童畫圖。

員聚集在育幼院來清掃院區,協助院童洗澡。有些人會留下來協助兒童畫圖。今天,該社社員大約有一半不是脫北者。石珠恩說:「我認為這是我們有進步的正向表徵。我希望本社能與其他社一樣充滿活力,有多元的社員及多元的計畫。」可是她強調該社的首要任務依然是協助北韓難民在該區域安頓下來。

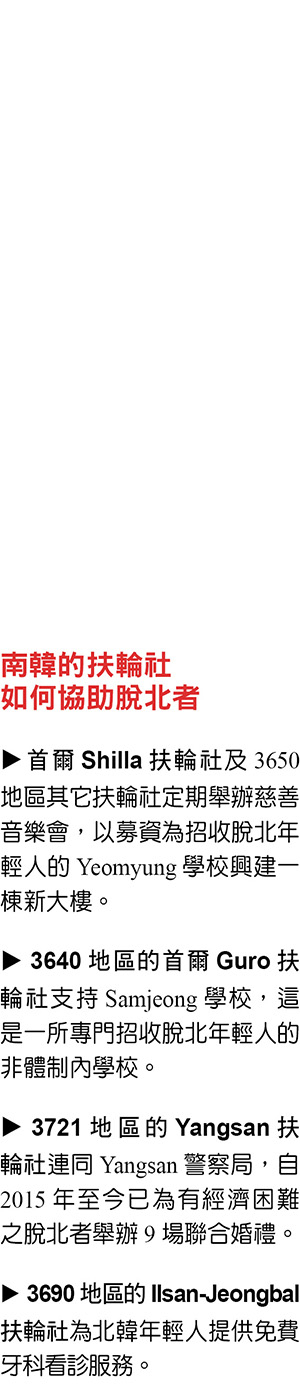

石珠恩的扶輪社是努力給移民一個正向轉型經驗的扶輪社之一。南韓的扶輪社長久以來都以各種方式支持脫北者,例如興建學校、提供獎學金、提供免費的健康檢查及牙齒照護。在新冠疫情期間,5個扶輪社(蔚山Dongbu扶輪社、蔚山Jayu扶輪社、蔚山Jeil扶輪社、蔚山Muryong扶輪社、蔚山Namsan扶輪社)運送隔離物資箱給蔚山一帶的580個北韓家庭。

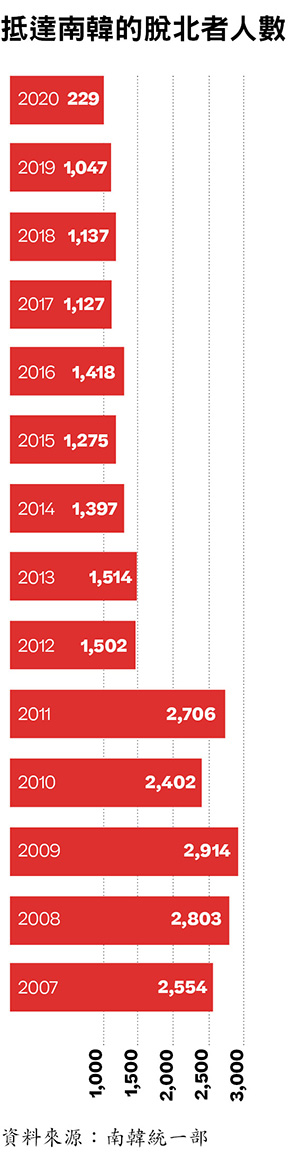

可是最近脫北者的人數劇減。據統一部統計,2021年第二季只有兩個北韓人,一男一女,進入南韓── 這是南韓在近20年前開始統計每季資料以來最少的一次,與2001年到2019年之間每年千餘人抵達相比呈現大幅減少。衰減的主要原因是疫情。北韓加強圖門江與鴨綠江中韓邊界的安全管制,在前線部署特別部隊來強化邊境衛兵的工作;在某些情況下,每隔3到5公尺就有士兵駐守。這些改變讓仲介幾乎無法賄賂衛兵。同時,電子身分辨識措施的實施,包括疫苗施打證明及大眾運輸系統的臉部辨識技術,使得在中國移動不被偵查到益發困難。

然而,石珠恩對統一的韓國── 至少是一個人們可以自由往來南北韓── 仍抱持希望。她說:「實務上來說,如果南北韓人可以拜訪其親友我會很高興。」長遠來說,她會希望韓國從資金、技術、資源,及人力的合併而獲益。

在政治的挑戰之外還有文化的挑戰。這就是蔚山Jayu扶輪社可以著力之處。石珠恩說:「我們稱呼自己是『現有的統一』。我們相信我們的活動會讓南韓人更能排除偏見接納北韓人,而在別人看著我們以社區的光榮份子在做服務時,北韓的人會感覺到被接納。」

──Seoha Lee

負責國際扶輪的韓文通訊業務。

她目前定居首爾。

改變未來

一位年輕人為了逃離祖國的暴力,拋下家人,面對未知。

當他抵達一個他聽都沒聽過的地方,扶輪社員樂於提供協助。

我在14或15歲離開索馬利亞。大約只是5年前,可是感覺已經是好久以前的事。

我母親是農夫。我父母在我很小就分開,所以我不認識我爸爸。後來我母親改嫁。當時已經在打仗。

那時我從沒想過要離開索馬利亞。可是一個名叫青年黨(al-Shabaab)的恐怖份子團體會搶走農戶的小孩,灌輸他們錯誤的觀念,把他們帶到城市,用他們當人肉炸彈。我親眼看到他們帶走一個鄰居。我不能告訴我媽媽或任何人,因為他們會把我抓去關或槍斃。我必須不跟任何人道別就逃走。

要瞭解如何協助社區及全球各地的難民請至扶輪難民、強迫遷離,及移民行動團體的網站,網址為ragforrefugees.org。

我在晚上離開。我不知道要去哪裡。我的目標從來不是到歐洲,因為我沒聽過那裡。我想要橫越邊境到肯亞。在索馬利亞,我們不像瑞士一樣有巴士或火車,可是我們有可以共乘的汽車。我搭上我能搭到的第一部車。在坐了一整天的車之後,我發現自己來到衣索比亞。我完全走錯方向。

在衣索比亞,我遭逮捕入獄。我被關了一個月。當他們釋放我後,我走在街上,聽到有人說著我的母語。他告訴我許多人來到衣索比亞,然後再前往蘇丹、利比亞、或歐洲,他主動說要幫我。

我和其他難民在一間公寓待了兩天,然後某人開車來接我們。那輛車在蘇丹拋錨,我們必須走三天的路橫越沙漠。後來我們找到一輛車載我們到利比亞。他們一開始不會跟你要錢,可是當你到了利比亞,你就得付車錢和一路上所吃喝的一切。

如果你付得出錢,就立刻可以搭船到義大利。可是我完全沒錢,當我試著打電話給我的繼父,他掛我電話。你付不出錢時,就會被打。他們打我和其他幾個年輕人,還拍成影片。我們就像被當作新來的人的前車之鑑。

一旦他們知道我已經骨折、剩下皮包骨、接近死亡時,他們決定放我離開。我找到工作,可是我拿不到任何薪水,我能吃的就只有摻鹽的麵粉,有時候有一點糖。第一個星期我吃不下去,一直吐出來。到了第二週,我餓到受不了開始吃。我睡在露天的海灘。

我在利比亞整整待了近一年半。終於我能夠坐上船。那不算是真正的船,只是用木頭和塑膠拼成的東西,他們還在上頭塞了儘可能最多的人。它有兩層,在我們橫渡地中海時,上層的人看到一艘大型義大利船隻。他們都同時站起來看,我們的船就翻覆了。

海水很冷,因為當時是冬天。我很幸運,因為我會游泳。許多人掉入水裡都淹死了。我一位索馬利亞朋友穆罕莫德(Mohammed)也掉到水裡。我在厄立垂亞認識、現在住在洛桑(Lucerne)的一個人失去妻子及兩名子女。

我最後被送到義大利的一家醫院。兩個星期後,他們把我送到一個營區,一個很可怕的地方。他們幾乎不給我們東西吃。我決定不能再待下去。

我去西西里島的敘拉古(Syracuse)。那裡有些人會讓有錢的難民坐上車。我有個叔叔住在荷蘭,所以我建立了一個臉書帳號,並在臉書上找到他,發送訊息給他。隔天,我叔叔打電話來告訴我搭車去荷蘭。我叔叔匯錢後,有個人給我一本假護照,並幫我買車票,可是那張票只能讓我抵達瑞士靠義大利邊界的一處小村莊而已,那裡有另一個難民營。我在那裡待了兩天,然後我被送到蘇黎世一處難民營。我叔叔仍然希望我去荷蘭,可是此時我在瑞士已經有指紋跟資料,他們不准我去。

我沒有工作。我決定我必須找事做,做什麼都沒關係,只要能讓我有機會擁有未來。

在索馬利亞,我知道我會成為農夫。事情就是這樣。可是當我看著天空的飛機,我夢想能開飛機。

我接受難民就業安置。我做了幾個測驗,選擇我有興趣的工作。可是那時已經是8月,乃是瑞士當地所有學徒計畫開始的時刻。那時在協助我的組織讓我與「扶輪社員年輕人職業融入計畫」ROBIJ及霍普許聯繫(參見下欄),後者替我找到一個學徒工作。我必須進行一星期的工作探索,之後再一個星期讓他們看看我是否守時。兩個星期結束後,他們決定給我一個兩年的學徒機會學習成為油漆工。

一開始,我不知道油漆工是什麼,可是我很喜歡。

有很多事情在一開始都很困難。舉例來說,在索馬利亞,我們沒有淋浴設備。我們用盤子往身上潑水來洗澡。我在瑞士第一個待的地方,沒有索馬利亞來的人讓我可以問要去哪裡洗澡。有一整個月,我都用盤子來洗。弄到浴室到處溼答答。

在索馬利亞,我家沒有電視,所以你要如何知道這些?我第一次看到白人是在利比亞,感覺好奇怪。我想,那不是真的人吧。有些難民來自城市,他們有電視,所以他們知道。

一開始,我在瑞士搞不清楚錢的價值。我去商店買衣服。我把錢給收銀員,她拿走我一整個月的錢。我認為應該沒那麼貴。

我也不知道如何煮飯。我只吃麵包和馬鈴薯及喝茶。後來我學會煮蛋,找到一些一起煮飯的朋友。在瑞士不容易認識朋友,可是上職業學校,我交到了朋友。現在我真的喜歡蘇黎世。

──口述由威德里基(Kim Widlicki)整理。威德里基是國際扶輪蘇黎世辦公室的行銷及社群媒體專家。

未開發的潛力

2018年,蘇黎世的扶輪社員創立一個非營利組織,目標是協助年輕的難民融入社會── 並協助當地的企業找到技術工人。以「我們給年輕人機會」當作格言,8個扶輪社與數十名雇主合作,包括裁縫、外燴、建築、貨物處理業,來提供職業探索日、職業訓練,及實習機會給像馬迪這樣的年輕人,他的故事各位在前幾頁可讀到。

3年後,瑪麗安‧霍普許(Marianne Hopsch)擔任蘇黎世市(Zurich City)扶輪社的計畫職員,決定把重點放在對難民的援助。她和同社社友去瞭解從事這個領域的各種組織;他們的計畫── 名稱用德文縮寫ROBIJ── 就從這些人脈發展出來的。

到了2021年年中為止,有6名難民取得學徒資格,還有20幾位被分配到試用實習。在3個職業探索日,近200名年輕人得以與職業公會代表碰面,瞭解就業機會。詳情(德文)請參見robij.ch。