改變心意

2021/11/10

閱覽數 894

分享至

他以為他有了一份夢寐以求的工作。然後,他仔細看了看。

撰文:Jeff Ruby Harriet 繪圖:Lee-Merrion

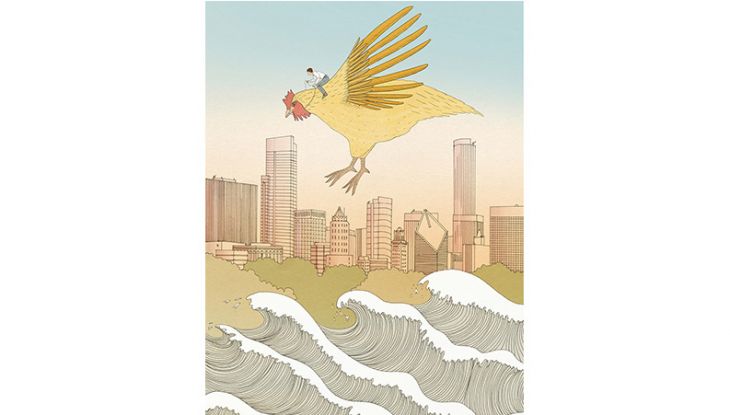

這是那隻雞導致的。我無法確定具體在什麼時候一切都變得清晰── 我了解我在這個世界上的位置以及我必須如何改變它── 讓我發出「啊哈!」。但如果我100%誠實的話,雞絕對是某種轉捩點。

讓我回顧一下。

過去24年,我一直在當記者。超過一半的時間都花在寫有關食品和餐館的文章,包括擔任《芝加哥》雜誌首席餐飲評論家11年。我在世界級城市最好的餐廳吃飯還有錢賺,我只要發表我的看法,作為回報就可以。

如果《芝加哥》雜誌需要有人在城市中往來穿梭,尋找最好吃的起司漢堡,或者參與討論最新的熱門地點,那個人非我莫屬。當一位優秀的廚師去世時,我為文說明他的生活對我們所有人的意義。每隔幾個晚上,我就會過幾個小時的有錢人生活。我的日曆上寫滿了與朋友預約晚餐的時間,他們間接透過我的特權地位來過日子。我的冰箱裡裝滿了四星級的剩菜,但我很少去吃。每一份工作都有痛苦之處,私人的和眾所周知的,但我不是傻瓜:我的工作是世界上數一數二的好。但表面上看,生活並沒有好轉多少。

但是,雞帶來了改變。

在一個黑暗、迷人、空氣中顫動著舞曲、紅色霓虹燈照亮之下的小窩,三支香酥的雞腿躺在我的盤子裡。那是2018年,我不願透露店名(但可以通過Google搜索輕鬆獲得)的知名餐廳對這隻雞感到非常自豪,他們在上面撒上食用金箔片,端上來時還附了一把金剪刀。我以前吃過很多放縱的、炫耀的菜。但是這隻可憐的雞死了,卻再次被侵犯,被扭曲成某種殘暴而荒謬的東西,主要目的不是拿來吃,而是讓公關人員和Instagram大咖拍照。這是我見過的最褻瀆的事,或嚐過的雞。

我就在那裡,一隻手拿著冒汗的日本威士忌高杯酒,用一把金剪刀剪下一隻價值26美元的雞,而就在幾個街區之外,幾十名無家可歸的人擠在下瓦克大道遮風避雨。我感到不舒服。

不用說,我的評論對雞或決定端上雞的人沒有多少好話。我稱這家餐館為「不大情願」和「懶惰」,同時將雞肉比作牠的惡魔小丑,並把它標記為今年最糟糕的新菜── 不,十年來。我這種自以為是的熱情,可能有點過火。

回想起來,我應該說聲謝謝。

打從我有記憶開始,我就一直是個探索者。話又說回來,誰不是呢?我們都在尋找上帝、幸福或更深層的意義。尋找對一個永恆問題的某種回答:我為什麼在這裡,我在地球上做什麼?大多數會自我描述的探索者實際上會做一些事情來接近答案。也許他們透過宗教、生孩子、或志願工作找到了自己。或者他們收集古董茶壺就足夠了。人生是神秘而令人沮喪的,如果讓一個人隔天能完好無損,無論怎麼做都是好的,我不做評判。

但我註定成為有史以來最懶的探索者。自2005年以來,我一遍又一遍打出「我是孩子們的爸爸」牌,直到我的孩子不再符合孩子的定義之後很久還在打這張牌。在我看來,這給了我一個通行證,可以當個局外人,除了唸書給孩子們聽和定期把薪資支票帶回家外,不必做什麼事。雖然我為我作為餐飲評論家的工作感到驕傲,但有時我頓時想到,除了別人的嫉妒和穩定的薪水外,這份工作從未讓我更接近任何目標。當然,我在這個世界上的地位不僅僅是要告訴人們去哪裡吃飯而已。我成了人類的金箔炸雞:一個被動的、曾經前途燦爛、外表亮麗,但裡面很少真材實料的樣本。

這種感覺在2020年夏天,當新冠肺炎大流行的詭異沉默被反對警察暴行的抗議和全國各地的大火所打破時,變得清晰起來。整個美國陷入憤怒,而且生病,民主命懸一線。歷史不只是在開展:它正在爆炸── 而我是一名餐飲評論家。一個被動的49歲餐飲評論家,在全球新冠肺炎大流行中沒有餐館可以評論。

你可以稱之為中年危機或良心危機,但突然之間,我的工作意義似乎有些荒謬,不可思議。當人們的生命岌岌可危、我附近關閉的企業被洗劫、整個餐飲業即將在寧靜的隔離海嘯下沉沒時,我怎麼能喋喋不休和殘酷地誠實── 作為一個好的餐飲評論家必須是這樣?這一次疫情過去後,誰會在乎我對北極炭慢煮燻鱒魚子的看法?我知道我不會。於是我做了一個牌子,我為了社會正義去參與抗議。

你可以稱之為中年危機或良心危機,但突然之間,我的工作意義似乎有些荒謬,不可思議。當人們的生命岌岌可危、我附近關閉的企業被洗劫、整個餐飲業即將在寧靜的隔離海嘯下沉沒時,我怎麼能喋喋不休和殘酷地誠實── 作為一個好的餐飲評論家必須是這樣?這一次疫情過去後,誰會在乎我對北極炭慢煮燻鱒魚子的看法?我知道我不會。於是我做了一個牌子,我為了社會正義去參與抗議。除此之外,我沒有任何計畫,對於一個有妻子和三個處於不同焦慮和牙齒矯正各階段孩子的男人來說,這不是一個絕佳的位置。當我考慮與《芝加哥》雜誌斷絕關係時,我做了我唯一知道怎麼做的事:我繼續寫作。

我作為自由撰稿人所服務的刊物之一是《國際扶輪英文月刊》。我寫了一篇關於迪帕‧比斯瓦斯‧威靈罕姆(Deepa Biswas Willingham)的簡介,這位80歲的南加州退休醫院管理員克服了個人悲劇,為印度加爾各答附近的貧困女孩開辦了一個學校。她基本上拯救了整個村莊,並拯救了數百名兒童,讓他們免於被賣到性交易場所。然後我介紹了馬修‧凱恩(Matthew Kane)和凱蒂‧蓋爾斯(Katie Gailes),他們在北卡羅來納州羅利(Raleigh)一個被遺忘的地區啟動了一個計畫,來訓練和幫助有抱負的企業家。該計畫已擴展到該州及其他地方的16個社區。

之後,我採訪了撒哈拉以南非洲的六個傑出人士,其中有幾個在戰爭和難以形容的創傷中倖存下來,在烏干達康培拉的馬凱雷雷(Makerere)大學獲得扶輪和平獎學金。我通過Zoom與所有六個人進行了交談,瞭解他們計劃返回自己的祖國並在家庭暴力、新聞和婦女權利等領域發起社會改革倡議。和平獎學金學生之一保羅‧穆沙霍(Paul Mushaho)在收到民兵的死亡威脅之後,逃離剛果民主共和國:他降落在烏干達農村的一個難民營,在那裡他迅速協助成立了一個扶青社,並著手改善150,000名難民的生活。「我們正在為失去希望的人們創造希望,」穆沙霍說。

就是這件事讓我改變心意。穆沙霍完全有權感到筋疲力竭,或者至少是疲倦。但他沒有為自己感到難過,而是帶著信念和樂觀生活著。這讓我突然感到他的激情和行動的日子與我荒謬的特權之間,有著巨大的脫節。我很尷尬地告訴他我以什麼為生。

當我開始了解穆沙霍時,我感受到別的情緒:興奮。他不是一個稀有天使,被派到地球幫上帝做事。他和任何人一樣有缺陷── 沒有比我更聰明或「更好」。他完全更積極主動。只有一件事阻止我採取有意義的行動:我自己。我只是不知道該採取什麼路線。

當我接近人生的第五個十年的末尾時,還有一個驚喜在等著我:從我雙親那裡我仍然可以學到一些東西。

我的父親是一名臨床心理學家。我的童年充滿了回憶:我們的電話在最糟糕的時刻響了,我爸爸消失在另一個房間,與掙扎的人安靜地交談。一整天在辦公室聽病人們述說問題,他只想回家,穿上舒適的運動褲,第一千次看《火戰車》(Chariots of Fire)這部電影。相反,他把許多晚上用於提供免費的額外治療。

幫助人們說出他們的故事需要耐心、組織和洞察力,所有這些特質對於社會工作的使命至關重要,每個特質都是可用於解決更大問題的積木。

他41歲生日那天,我們正在吃晚飯時電話鈴聲響起。和往常一樣,我父親走進另一個房間去接電話。幾分鐘後,他穿著外套回來。有個病人正在考慮自殺,我父親正要冒著暴風雪中出門,到小鎮另一端的電話亭見他。等他回家時,已經很晚,我早就睡著了。第二天早上我發現他已經說服了那個人放棄自殺

念頭。

這個慷慨行為最近突然出現在我的腦海中。小時候,我以為我父親的病人在利用他,但他並不這麼看。他知道有些人需要更多的關心,他有能力幫助他們,就這麼簡單。當然,我父親寧可和家人一起吃生日蛋糕,也不願在暴風雪中去見一個持槍的麻煩人物。但是,發揮同情心的機會不會只在你方便的時候出現。

這個慷慨行為最近突然出現在我的腦海中。小時候,我以為我父親的病人在利用他,但他並不這麼看。他知道有些人需要更多的關心,他有能力幫助他們,就這麼簡單。當然,我父親寧可和家人一起吃生日蛋糕,也不願在暴風雪中去見一個持槍的麻煩人物。但是,發揮同情心的機會不會只在你方便的時候出現。去年春天,我被密蘇里大學的社會工作碩士學程錄取,我父親50年前也是在這所大學獲得博士學位。無論我們是在談論憂鬱症、虐待、成癮還是普遍的不平等,很明顯,許多人都在為了能被傾聽或被理解而掙扎努力。我成為一名社工的計畫只不過是基於一種模糊的願望,希望能向迫切需要幫助的人提供幫助。這個課程是100%遠程的── 我不會在三年學程期間踏入密蘇里州── 我不知道結果會如何,或者是否對我有用。但我有一種預感,我可以讀得很好。

我已經以我自己的方式,為此訓練了幾十年。作為一名記者,我花了半輩子的時間採訪陌生人,工作上很大一部分就是傾聽他們談話背後未說出的感受,然後寫出感同身受和真實的東西。幫助人們說出他們的故事需要耐心、組織和洞察力,所有這些特質對於社會工作的使命至關重要,每個特質都是可用於解決更大問題的積木。

當我告訴朋友和家人,我準備離開我目前安逸的位置,投入一個不可預知的未來,這個未來錢少而且有難以言喻的精神壓力,我預計會收到很多回應,比如:你在做什麼,瘋了嗎?相反,他們一直說我「勇敢」,就像我是某種聖人或絕地大師,因為在我這個年齡做了什麼新鮮事,更不用說有幾分高貴的事了。但潛臺詞似乎是:你為什麼這麼晚才這麼做?除了此刻這麼做恰如其分之外,我沒有真正的答案。

但此類時刻會過去。也許一年後,一家很棒的餐廳會開張,沒有人會在意我的想法,我會想念我的舊生活。不過,我不這麼認為。我相信我會照鏡子,最後看到自己越來越接近我一直想當的人:一個被愛心而不是榮耀或注意力支配的人。一個會毫不猶豫捲起袖子幫忙的人。如果我看到人們有幾分反思的跡象,我會知道我做出了正確的決定。